-

Première

par Gérard Delorme

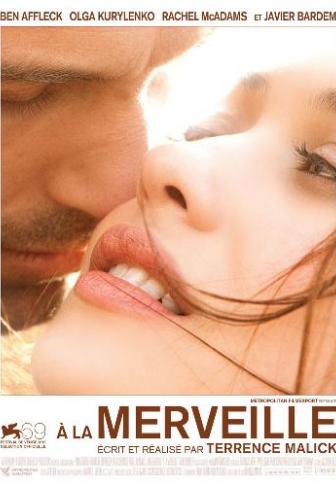

To The Wonder, nouvelle merveille de Terrence Malick (...) [Mais] A la fin de la projection de presse, les huées l’ont emporté sur les applaudissements. A Cannes, James Gray avait déjà eu droit à ce genre de traitement hâtif et irréfléchi, probablement parce que la collectivité avait besoin de signifier son refus d’adhérer à ce qu’elle prenait pour une prise de position idéologique (...) Visuellement, le film possède la touche inimitable de Malick : caméra en apesanteur, lumière naturelle, et captation de moments miraculeux qui peuvent transformer un paysage hivernal sinistre en vision euphorisante. La puissance picturale de certaines images évoque les grands peintres américains, comme Andrew Wyeth avec qui Malick partage cette idée que derrière l’apparente beauté de la nature se cache une dimension plus grande et plus cruelle. L’essentiel du film est fait au montage, les raccords obéissant à une logique sensorielle mille fois plus forte et fluide que la rhétorique dramaturgique traditionnelle. Malick est un maître de ce langage qui associe l’image, le mouvement, le son et la musique. Sa capacité à produire du beau est si convaincante qu’elle rappelle une autre analogie qui associe le beau et le vrai. Encore une question de foi.

-

La pesanteur et la grâce. C’est la tension qui habite tous les films de Terrence Malick, comme ici l’amour d’Olga Kurylenko face aux failles de Ben Affleck, ou les tiraillements entre l’aspiration mystique et les tentations du prêtre (sublime Javier Bardem). Depuis The Tree of Life, Malick s’est radicalisé. Il a d’abord assumé la part autobiographique de son oeuvre, mais il a surtout cessé de réaliser des films. Il « fait » des poèmes. À la merveille est son oeuvre la plus symphonique, la plus synthétique, la plus lumineuse. On connaît depuis longtemps l’obsession du metteur en scène pour Murnau. Ici, elle est évidente. Comme dans L’Aurore, le vent, la tempête, l’eau, le ciel font autant partie du drame que les pensées et les actes des personnages. Et comme Murnau, Malick est un cinéaste à l’esthétique cristalline, un cinéaste qui caresse les songes, les sentiments, la foi. Pourtant, nul besoin de croire pour mesurer combien À la merveille est un film prodigieux et combien toute histoire d’amour est un trésor qu’il faut chérir, protéger, conquérir. Oui, il y a des bisons, des rideaux blancs, de l’herbe, des supermarchés, de l’eau, le ciel, le cosmos, des trisomiques, la vie, des regards, des visions. Une vision. Certes, Malick chute parfois et il ne tient pas constamment son tempo élégiaque. Mais aux détracteurs on rappellera cette citation de Kierkegaard : « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le chemin. » Aujourd’hui, à Hollywood, lui seul emprunte cette route. Celle d’un cinéma total et sensualiste.

-

Première

par Isabelle Danel

L’amour nous aime. C’est la pensée profonde exprimée en voix off et en français par Marina (Olga Kurylenko), l’héroïne d’À la merveille. Une autre ? « Où est-on quand on est là ? » Je vous le demande. Avec tout le respect dû à Terrence Malick, qui n’a plus rien à prouver si ce n’est qu’il sait encore nous captiver avec ses images (superbes au demeurant), comment se fait-il que, cinq minutes après le début de son sixième film en quarante ans de carrière (La Balade sauvage, pur chef-d’oeuvre, date de 1973), la perplexité nous gagne ? Un couple, elle gambade devant lui, tournoie, danse et brasse l’air de ses bras en arabesque. Ils sont à Paris puis au Mont-Saint- Michel (la « merveille » du titre), les pieds dans l’eau, elle demande au nuage s’il l’aime aussi. Et toujours ces sautillements... Elle a une petite fille, il les emmène toutes deux chez lui, en Oklahoma. Mais là, après quelques entrechats de pièce en pièce, sur les lits, dans les blés, Marina s’assombrit. Sa fille veut rentrer : « Quelque chose manque », dit-elle. Un scénario peut-être ? Un prêtre, exilé lui aussi, interroge Dieu en espagnol (c’est Javier Bardem – le prêtre, pas Dieu) ; le monde autour de lui n’est que ruines et pauvreté. Il doute. Et nous, donc ! Cinéaste de l’instant, du fugitif et du souvenir, Malick nous inflige un salmigondis sur l’amour et la foi, la responsabilité et le partage. Sans fil narratif, tout se brouille. Le réalisateur ne livre que les bribes des fulgurances espérées et, sondant l’incomplétude chronique chez l’être humain, il nous laisse insatisfaits et las.