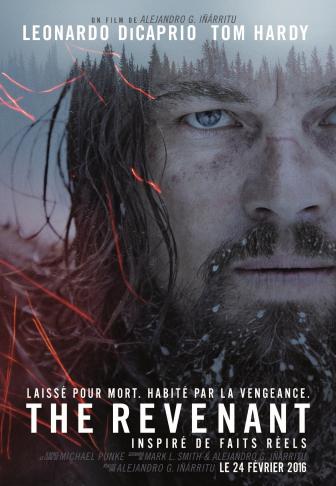

Avec le survival d'Inarritu se clôt une année de cinéma marquée par l’influence du film de guerre stupéfié et stupéfiant de Elem Klimov.

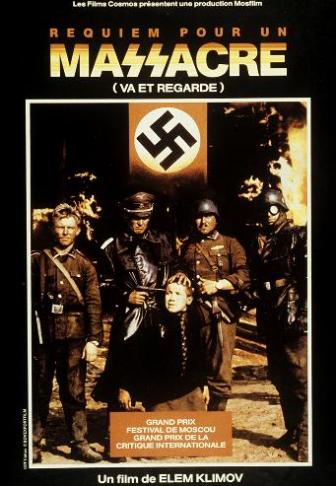

Dans le numéro Hors-Série de Première "les chefs-d’œuvre que vous n’avez pas vus" l’été dernier, la présence de Requiem pour un massacre (1985) n’avait tenu qu’à un fil : monument certifié, le dernier long-métrage de Elem Klimov n’était-il pas trop souvent cité dans les listes mondiales des "plus grands films de tous les temps" pour figurer parmi nos œuvres méconnues préférées ?

Souvent vanté comme l’un des meilleurs films de guerre jamais tournés, écrasant de sa violence inouïe et de sa démesure cosmique les Vietnam movies américains qui l’encadrent historiquement (Apocalypse Now six ans avant, Full Metal Jacket deux ans après), Requiem pour un massacre n’est pourtant toujours qu’un classique pour initiés, que le grand public connaît peu mais qu’on se transmet pour en prendre (et en mettre) plein la vue. "Idi i smotri" dit d’ailleurs le titre russe, qui signifie "va et regarde" ou "viens et vois", invitation au spectacle – et à la stupeur – que les cinéastes-cinéphiles ont l’habitude de prendre au pied de la lettre.

Après quinze ans d’oubli, les caprices des éditions DVD internationales ont (discrètement) remis le film sur la carte depuis le début des années 2000, aboutissant à son étonnante surreprésentation dans l’inconscient du cinéma contemporain. Chacun à sa façon, les récents Fury de David Ayer, The Search de Michel Hazanavicius ou le Fils de Saul de László Nemes (entre autres) peuvent tous se voir comme des continuations ou des commentaires de l’œuvre de Klimov, à chaque fois associée à un autre classique guerrier (Croix de fer de Peckinpah pour le premier, Voyage au bout de l’enfer de Cimino pour le second, Shoah de Lanzmann pour le dernier). En interview, Hazanavicius et Nemes ont revendiqué cette filiation, particulièrement nette en ce qui concerne le Fils de Saul. Direction artistique humide et boueuse, utilisation du grand angle, principe d’ahurissement et ambition "immersive" du projet, cette influence se retrouve désormais au cœur du travail sensoriel de The Revenant, cet autre "survival" hallucinatoire en pleine forêt. Iñárritu et Lubezki y arpentent la frontière infime entre l’ultra- et l’hyper- réalisme, là où les trouées poétiques viennent déchirer la reconstitution de l’enfer, et où l’horreur et la souffrance comptent moins que leur effet sur le regard porté par les hommes sur leur propre condition.

Iñárritu hausse les épaules quand on évoque Le Convoi sauvage de Richard Sarafian (version précédente de la même histoire) et se crispe dès qu’on lui parle de l’influence de Terrence Malick, auquel il a emprunté une bonne part de son équipe artistique. Rendons donc à Iñárritu ce qui appartient à Klimov : si The Revenant est copié, ce n’est pas sur Le Nouveau monde mais bel et bien sur Requiem pour un massacre, auquel il va jusqu’à piquer son dernier plan, moment suspendu et sidéré où le personnage regarde la caméra, la vie, la mort et le public en face, des larmes dans les yeux et le souffle coupé.

Commentaires