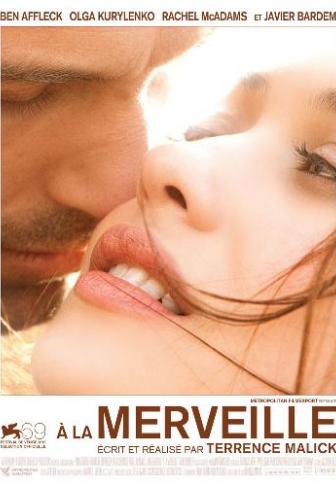

A la fin de la projection de presse de To the wonder, les huées l’ont emporté sur les applaudissements. A Cannes, James Gray avait déjà eu droit à ce genre de traitement hâtif et irréfléchi, probablement parce que la collectivité avait besoin de signifier son refus d’adhérer à ce qu’elle prenait pour une prise de position idéologique (dans The yards, Mark Wahlberg témoignait contre des syndicalistes corrompus, et dans La nuit nous appartient, Joaquin Phoenix renouait avec sa famille de flics). Ce qui semble être reproché à Terrence Malick dans To The wonder, c’est d’avoir ajouté une dimension mystique à une intrigue banale (heurs et malheurs d’un couple) par l’intermédiaire d’un prêtre catholique (joué par Javier Bardem). En fait, le personnage du prêcheur n’est pas là pour faire du prosélytisme (il est en proie au doute), mais pour donner au film son thème, qui est le lien entre l’amour et le divin (ou la foi, ce qui revient au même).La petite histoire, en partie autobiographique, tient en quelques lignes: Neil, un Américain (Ben Affleck) tombe amoureux à Paris de Marina, une mère célibataire (Olga Kurylenko). Neil emmène Marina et sa fille de dix ans chez lui en Oklahoma, mais au bout de quelques mois, Marina et sa fille retournent en Europe, tandis que Neil reprend brièvement contact avec une amie d’enfance (Rachel McAdams). Lorsque Marina revient, il y a mariage, mais ça ne dure pas.Même s’il le fait un peu maladroitement, le personnage de Bardem a un rôle très important dans la grande histoire: il donne du sens à la relation du couple en la rendant universelle. Il convoque aussi, de façon un peu lourde, un des mythes fondamentaux de la religion: l’idée qui confond Dieu et amour. Dans ses sermons (une des rares occasions d’utiliser dans le film le langage parlé), le prêtre affirme qu’aimer c’est croire, ce qui implique de choisir, de s’investir et de prendre des risques. Ce n’est pas seulement un droit, c’est aussi un devoir.D’autre part, Bardem fait écho à la crise qui secoue le couple lorsque lui-même est assailli par le doute, à force peut-être de se confronter à une réalité très dure (il passe son temps à visiter les nécessiteux de toutes sortes: pauvres, junkies, taulards, mourants, mongoliens…). Cette réalité se rappelle aussi à travers le métier de Neil, un inspecteur gouvernemental chargé de mesurer les menaces contre l’environnement. Ses constats sur la nature dévastée sont un contrepoint aux moments de ravissement que connaît le couple dans sa période euphorique.Visuellement, le film possède la touche inimitable de Malick : caméra en apesanteur, lumière naturelle, et captation de moments miraculeux qui peuvent transformer un paysage hivernal sinistre en vision euphorisante. La puissance picturale de certaines images évoque les grands peintres américains, comme Andrew Wyeth avec qui Malick partage cette idée que derrière l’apparente beauté de la nature se cache une dimension plus grande et plus cruelle. L’essentiel du film est fait au montage, les raccords obéissant à une logique sensorielle mille fois plus forte et fluide que la rhétorique dramaturgique traditionnelle. Malick est un maître de ce langage qui associe l’image, le mouvement, le son et la musique. Sa capacité à produire du beau est si convaincante qu’elle rappelle une autre analogie qui associe le beau et le vrai. Encore une question de foi.

Commentaires