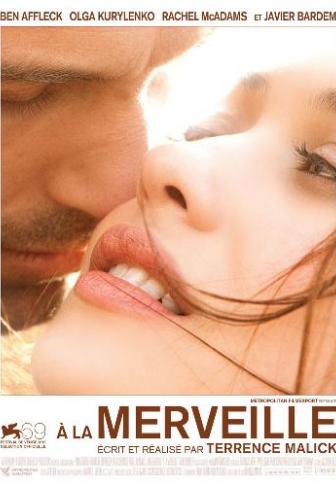

Pendant quelques années, on a cru que c'était évident. Malick était un des plus grands génies du cinéma, à égalité avec Kubrick. Plié. Ce qu'il se passe aujourd'hui (les critiques « mitigées » devant son dernier chef d'oeuvre, A La merveille) montre que l'on s'est trompé. Entre 1978 (date de sortie des Moissons du Ciel) et 1998 (la Ligne rouge), Malick était en fait inconnu. Le monde entier (ou presque) se foutait de Terrence Malick. Et puis il y eut la Ligne rouge, il y eut le Nouveau monde. Malick adoré. Malick sanctifié. Et puis il y eut Tree of Life, il y eut Brad, il y eut Cannes – et tout partit en vrille. C'est cette méprise qu'exprimaient les sifflets cannois il y a deux ans devant Tree of Life. Les critiques avouaient enfin que Malick leur échappait… Ils rappelaient que Malick est un cinéaste à l'esthétique cristalline, un cinéaste qui caresse sa matière. Un cinéaste de chevet. Et A la merveille prouve que ce génie merveilleux nous revient, enfin. En ayant suivi l'injonction de Cocteau : « Ce qu'on te reproche, cultive-le. C'est toi ». A La merveille est son film le plus fragile, le plus personnel, le plus poétique. Le cinéaste pose sur sa jeunesse, sa religion, ses amours, un regard émerveillé. Le genre de regard qui fait que dès les premières minutes, les yeux s'écarquillent, les lèvres esquissent maladroitement un sourire béat, les visages s'illuminent. Aucune féérie pourtant, aucune vision surnaturelle qui ferait retourner en enfance. Malick filme simplement le Mont St Michel, Paris, un couple qui s'enlace. La campagne verdoyante. Il capte la lumière du soleil et ses reflets sur la mer ou la pierre de la Merveille. Il regarde des bisons encercler une voiture. Des rideaux voler dans une maison vide... Et ces plans sont à couper le souffle. Ils dégagent une quiétude hypnotique, une sérénité mystique qui n'a, au fond, rien à voir avec l'imaginaire. Cette beauté est là, tout autour de nous, il faut juste savoir s'en saisir, la regarder, s'en enivrer.Sa mise en scène est tout entière définie par cette idée, sublime : quoi que puisse faire l’homme, il est toujours compris par son environnement. La référence au cinéma japonais, le seul qui ait su jusqu’ici exprimer ce rapport à la nature, est omniprésente. C’est Kobayashi (réalisateur de la Condition de l’homme titre qui irait comme un gant à tous les films de Malick), mais c’est aussi Ozu et surtout Miyazaki. On peut sourire à tant de naïveté (et ca ne manque pas) à mi-chemin entre le zen (pour la sérénité contemplative), l’animisme (pour la vie qui bruisse dans tous les coins du cadre) et le new age (pour la quête d’un paradis perdu, forcément primitif). Elle est pourtant pleinement justifiée par le personnage principal (exceptionnelle Olga Kurylenko), vestale amoureuse qui s’ignore et ne se révèle jamais vraiment à elle-même. On peut s’irriter du recours envahissant à une voix off qui additionne les interrogations métaphysiques. Mais sa signification compte beaucoup moins que sa musique, lancinante, entêtante, qui donne sa pulsation au film.De quoi parle A la merveille ? On pourrait dire que c’est l’histoire de Neil qui tombe amoureux à Paris de Marina. Comment il l'emmène chez lui, en Oklahoma, et comment au bout de quelques mois, Marina et sa fille retournent en Europe; comment Neil reprend alors brièvement contact avec une amie d’enfance. Lorsque Marina revient, ils se marient mais ça ne dure pas. Et puis, au fond, on s'en moque. On est chez Malick et l'histoire compte moins que les images ou les thèmes (au sens musical autant que narratif) : la famille, la foi, la pollution des esprits, de la nature, de l'amour et l'harmonie primitive... On reconnaît la philosophie qui sous-tend toute l'oeuvre de Malick et surtout Tree of Life avec lequel ce dernier film entretient un rapport intime. Même part autobiographique, même ambition démesurée, même étude de l'espace américain qu'il soit intérieur (les maisons, les supermarchés, les églises, les esprits aussi) et extérieur (la campagne, les villes). Deux films jumeaux, mais deux films différents. Car en quelques mois, Malick s'est radicalisé – si c'était possible. Moins de dialogues, moins d'histoire : son cinéma devient de plus en plus total et poétique.Au fond, A la merveille est le film d'un idéaliste mélancolique, d'un illuminé contemplatif qui vibre au rythme du bruissement des feuilles, de l'écoulement des rivières. C'est dans cette attention au détail, dans cette observation méticuleuse des choses inertes que ce poème livre ses plus beaux secrets. Il y a dans certaines séquences un génie de la perception que les plus grands cinéastes n'ont jamais pu qu'approcher. Que seul peut-être Murnau ou (on le disait) Miyazaki ont caressé du bout des doigts. Les rafales de vent qui surprennent Olga Kurylenko sur le sable ; la courbe de sa nuque, lovée dans les bras de Ben Affleck au-dessus de la Seine ; la douceur de son regard auquel renvoie la douceur des blés caressés par Ben paraissent si concrets, si réalistes qu'ils atteignent paradoxalement l'abstraction.Certains trouvent ça niais ? Tant pis pour eux. Comme le dit le film, tout le monde n'a pas l'innocence et la pureté qui permettent de voir au-delà du réel. D'autres adorent, sans discuter, sans réfléchir. Les bienheureux. Restent ceux qui luttent. Pour apprécier ce film. Pour entendre ce poème. On ne peut que les prier de persévérer. Parce que quelqu'un, à un moment, dans le film, prononce cette phrase : « Tu es présent partout et pourtant, je ne peux te voir ». Le prêtre qui parle à Dieu ? Marina ou Jane qui adressent leurs doutes à Neil ? Peu importe, c'est le coeur du film : la beauté cachée à laquelle il faut croire, malgré tout. Peut-être que Malick attend qu'on réagisse, peut-être nous teste-t-il. C'est le prix de cette Merveille.Par Gaël Golhen

Commentaires