-

Perfect Days est né d'une commande passée à Wim Wenders par la municipalité de Tokyo autour des toilettes publiques du quartier de Shibuya – toilettes qui sont loin d'être de répugnantes latrines mais, bien au contraire, de petites merveilles d'architecture et de design hi-tech. Plutôt que de tourner le court-métrage documentaire initialement prévu, le cinéaste globe-trotter, amoureux éternel du Japon (voir son Tokyo-Ga consacré à Ozu, en 1985) en a tiré une fiction centrée sur le quotidien d'un agent d'entretien bossant pour la société "The Tokyo Toilet". Un film qui est, sans doute, une façon pour lui de dialoguer avec le Paterson de son ami et disciple Jim Jarmusch. Il s'agit ici aussi de dépeindre la routine immuable d'un homme ordinaire épris d'art et de poésie, dans un style contemplatif et minimaliste, et de faire l'éloge des sources infinies d'extases miniatures que l'on peut trouver dans l'exercice journalier de notre labeur, même le plus ingrat, même le plus prosaïque.

Hirayama, un homme peu loquace d'une soixantaine d'années, se lève tous les matins à la même heure, range sa chambre, fait un brin de toilette, humidifie ses plantes vertes, enfile sa tenue de travail, glisse une cassette de rock dans son autoradio (The Animals, Lou Reed, Patti Smith, ça dépend des jours) et part nettoyer les toilettes de la ville, un sourire aux lèvres… Si le film frappe instantanément, c'est d'abord grâce à la puissance d’arrêt qu’impose l'acteur Koji Yakusho (pilier du cinéma d’art et essai japonais, vu dans Cure, L'Anguille, Eureka…). Chacun de ses gestes – la manière dont il se taille la moustache, attrape une canette au distributeur ou hume l'air du matin – est un spectacle en soi. Le film fera le tableau de ses jours à peu près tous identiques, entrecoupés de très belles séquences de rêves en noir et blanc (conçues par la femme de Wenders, Donata), comme des virgules en apesanteur, des haïkus monochromes.

La route, le ciel vu à travers un pare-brise, de la bonne musique dans l'autoradio… Wenders a bâti des odyssées existentielles à partir de ce programme, au temps d'Alice dans les villes et d'Au fil du temps ; il les reformule ici en petit format, comme si l'espace possible du road-movie (désormais limité au fait d'aller au boulot et d'en revenir) s'était considérablement réduit avec le temps. C'est une ode à l'ici et maintenant, au pur présent, et sans doute l'autoportrait d'un cinéaste de 77 ans qui refuse de se désintéresser totalement des affaires du monde (il s'agit après tout, très concrètement, et même si ces toilettes semblent super clean, de mettre le nez dans la merde) mais qui a trouvé une forme d'épanouissement dans une pratique miniaturisée de son art – Hirayama prend une photo par jour, pas une de plus et presque à la volée, pendant sa pause déjeuner.

Malgré la convocation des fétiches du monde pré-numérique (cassettes audio, photos argentiques, discussion avec sa nièce où notre héros apprend l'existence de Spotify…), Wenders ne tombe jamais dans la posture de brocanteur rock qui a fini par plomber le cinéma de Jarmusch. Contrairement au réalisateur de Mystery Train, celui de Paris, Texas ne rêve pas de retourner au 20ème siècle, et préfère le classicisme zen aux expérimentations arty pseudo-postmodernes : il regarde le monde tel qu'il est, et a fait la paix avec l'idée de n'en vivre qu'à la périphérie. Pour son protagoniste, Sisyphe des pissotières et mélomane analogique, il ne s'agit plus de découvrir de nouvelles chansons, mais de faire le compte de celles qu'il pourra écouter en boucle jusqu'à son dernier souffle. "House of the Rising Sun", "Perfect Day", "Redondo Beach"… Avec celles-ci, et une poignée d'autres, l'existence sera supportable. Il faut imaginer Wim Wenders heureux.

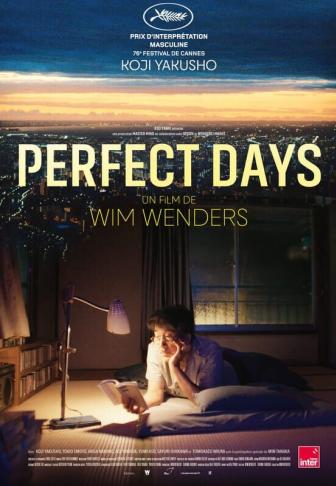

Perfect Days

Perfect Days