-

Hâtivement comparé à Alejandro Amenábar dès le début de sa carrière, Jaume Balagueró a toujours cherché à provoquer l’angoisse, avec pour objectif de devenir le nouveau Stuart Gordon. Après avoir réalisé deux [•REC], il s’essaie ici à un exercice de style « hitchcockien ». Ainsi débarrassé de la nécessité de se réinventer, Balagueró exploite les ficelles les plus classiques du « cauchemar en appartement », de l’invasion de cafards au chantage de la petite peste d’à côté. Pas de quoi se relever la nuit, donc. Ce qui sauve l’ensemble, ce n’est pas l’interprétation, trop inégale, ni la mise en scène, sans éclat, mais le goût du sadisme qu’affiche le cinéaste depuis La Secte sans nom, avec des personnages dont il prend plaisir à saloper le bonheur et des intrigues marquées par des épilogues très noirs. Pour le coup, on regretterait presque qu’il ne soit pas allé plus loin dans la transgression sexuelle.

-

Dans le registre de l’angoisse qui grignote les nerfs jusqu’à l’exaspération, l’histoire de ce concierge qui développe une obsession maladive pour une des habitantes de son immeuble ne manque pas de savoir-faire.

Toutes les critiques de Malveillance

Les critiques de Première

Les critiques de la Presse

-

Le coréalisateur de la série [Rec] abandonne sa panoplie d'effets de frayeur pour orchestrer une savante alternance de scènes de tension et de moments de comédie, avant de basculer en douce dans la noirceur et la cruauté. La malveillance du titre est celle du gardien, mais aussi de tous les spectateurs tombés dans le piège de la complicité, renvoyés aux instincts pervers qui sommeillent en chacun et que le film n'a fait que réveiller.

-

Jaume Balaguero signe un petit bijou d'épouvante et orchestre un suspense pervers, dont la construction maligne empêche même le spectateur de choisir son camp. Jusqu'à un final effroyable, qui remuera la gent féminine jusqu'aux entrailles.

-

Avec MALVEILLANCE, l’ami Jaume cultive un art du sadisme et de l’ambivalence que n’aurait pas renié Dominik Moll. Mais c’est aussi l’occasion pour lui de renouer avec une figure récurrente de sa filmographie : l’habitat comme épicentre de la peur. Le décor quasi-unique du film sert ici une mise en scène racée et appuyée par une excellente gestion de l’espace. Au sein d’un cadre qu’il maîtrise à la perfection, Balagueró déroule la tension crescendo jusqu’à sa terrifiante conclusion. L’exécution prime sur l’effet, au point de créer chez le spectateur une paranoïa qui le hantera bien après le générique de fin. Et si l’on dénote ici et là quelques baisses de régime couplées à certaines invraisemblances, MALVEILLANCE a réussi son coup : nous foutre la trouille avec un concierge. C’est malin…

-

La mise en scène est dès lors moins tape-à-l'oeil que dans [Rec], la réflexion sur le mal moins théorique que dans La Secte sans nom ou Darknewss, et le film moins risqué, moins définitif. Mais le réalisateur espagnol mêle avec brio épure et empathie, et atteint lors de certaines séquences un degré de ludique suffisamment pervers.

-

Comme dans REC et sa suite, l'action se déroule dans un vieil immeuble du centre de Barcelone.

Mais ici, plus de caméra subjective : une mise en scène sophistiquée scrute le quotidien d'un concierge trop serviable pour être honnête. Toutes les nuits, en effet, le discret César (Luis Tosar, parfait en control freak) s'introduit chez sa pimpante voisine, à son insu, pour y mener à bien son plan machiavélique. Le titre original - « Pendant que tu dors » - est encore plus anxiogène.

-

Incapable de vraiment sonder toute la malveillance du personnage principal, dont on n’apprend finalement pas grand chose, y compris dans sa relation clinique à la mère, Balaguero passe à côté d’une machination machiavélique dans la grande tradition des films d’ Hitchcock. La faute à une psychologie esquissée à la va-vite qui empêche toute empathie pour les personnages secondaires, donc les victimes, qui, de toute façon, seront peu secoués lors de ce jeu cruel de destruction de l’autre.

Malgré sa réalisation appliquée, Malveillance n’est guère d’un niveau plus élevé qu’un simple téléfilm, genre où pourtant Balaguero et son scénariste Alberto Marini avaient excellé en 2006 avec A louer. Aussi, plutôt que de se risquer à ce bain de méchanceté sans conséquence, il n’est pas interdit de revoir à la place le classique indémodable de Dominik Moll, Harry, un ami qui vous veut du bien, qui, sur un thème semblable, saura autrement marquer les esprits.

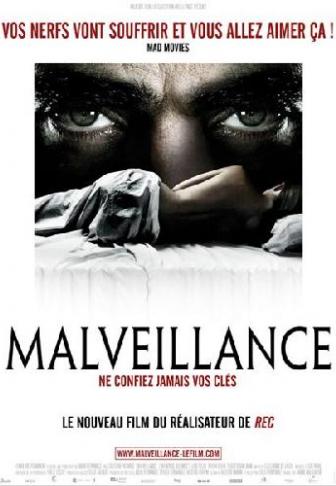

Malveillance

Malveillance