-

Chacun a son Wes Anderson à lui. Il y a les fans des débuts : le charme pieds nickelés de Bottle Rocket, la neurasthénie du campus de Rushmore, la drôle de douleur familiale des Tennenbaums. Il y a les adeptes de l’orfèvrerie Darjeeling, du modélisme de la Vie aquatique, des miniatures laquées du Grand Budapest Hotel. Et puis les grands enfants, ceux qui s’émerveillent de sa veine animée (Mr Fox, l’Île aux chiens), voire (c’est plus rare, car nettement moins bon) l’hommage à Mark Twain Moonrise Kingdom. On peut aimer le Wes Anderson indé ou le Wes Anderson studio, le Wes Anderson avec des marionnettes ou avec des acteurs, souvent plein d’acteurs, parfois trop d’acteurs. Le Wes Anderson triste, le Wes Anderson gai, le Wes Anderson pop music ou bossa nova, le Wes presque sérieux co-écrit par Noah Baumbach ou l’ancien coloc comico-dépressif de Owen Wilson, le dandy snob ou le geek obsessionnel. Sont-ils tous le même ? Sont-ils interchangeables ? Peut-on les aimer à égalité, de la même manière, d’un seul tenant ? Peut-on les aimer à chaque fois, sans qu’ils nous fatiguent de temps à autre ou faut-il être d’humeur Wes pour apprécier un film d’Anderson ? Doit-on l’apprécier pour son originalité américaine ou bien comme rejeton du bon chic bon goût mondialisé du XXIème siècle ? En bref, gagne-t-on à entrer fouiller dans le magasin ou vaut il mieux rester à l’extérieur pour admirer la vitrine, comme celles des Galeries Lafayette pendant les fêtes de Noël ?

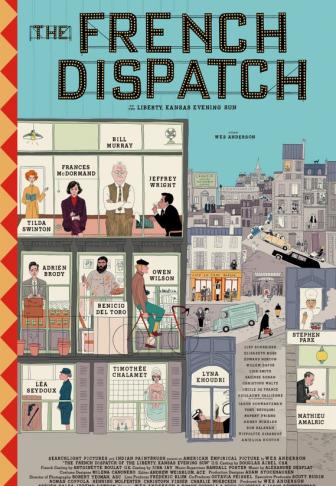

Si The French Dispatch invite à ce point à faire ce type de bilan, c’est qu’il se conçoit lui-même comme plusieurs films en un, une expérience de « porte-manteau » (un des termes américains pour désigner la structure en sketchs) fondée sur deux mouvements inverses : un voyage à travers le cinéma français des années 30 à 70 (essentiellement à travers trois longs courts-métrages en noir et blanc) et un hommage au New Yorker, l’une des plus grandes institutions de la presse US, l’équivalent journalistique d’un restaurant triplement étoilé, tellement raffiné, confortable et délicat, que même la typo du menu est censée sentir la truffe. L’enluminure de The French Dispatch est à la fois son génie et sa limite. Les sketches sont ce que sont toujours des sketches : inégaux, souvent longuets (car on ne sait pas quand ils vont finir), un peu invertébrés (car ne subissant pas la contrainte d’être vraiment des films, ils n’en sont que des parties). Les acteurs y passent sans y rester, ils sont beaux, grands, célèbres, on voit bien qu’ils s’amusent comme des fous, que ce soit sous des barbes à la Michel Simon (Benicio), des bérets vuitonisés (Owen), des moustaches existentialistes (Timothy) ou nues comme des belles Noiseuses (Léa). Autour d’eux, Wes s’amuse comme un petit fou à renoiriser, godardiser, truffaldiser, jacquestatiser, clouzotiser, comme le ciné-francophile qu’il a appris à être, en vivant une dizaine d’années à Paris.

Preuve que les différents Wes Anderson se suivent, s’assemblent, mais ne relèvent pas tous de la même inspiration (la sienne) ou de la même aspiration (la nôtre), chaque spectateur aura sa partie favorite : le sketch sur le peintre sauvé des eaux, celui sur les barricades soixante-huitardes ou le polar culinaire final, avec son chef japonais et ses policiers en képis. D’autres préfèreront encore le prologue-promenade à travers une ville de carte postale reconstituée à Angoulême, faisant office de nouvelle Épinal. La visite commence par une courette endormie qui s’anime peu à peu, au petit matin, quand la communauté s’éveille, et on pourra y trouver la marque la plus révélatrice du système Anderson : sous la maîtrise parfaite, la direction artistique phénoménale, l’extraordinaire ordonnancement de chaque micro- seconde, il se propose de faire jaillir la vie. Mais une vie qui ressemble surtout à un mobile pour enfants ou à un circuit de train électrique…

Le meilleur du film, au final, est sans doute sa description tendre de la petite rédaction du magazine du Kansas expatrié en France, la chroniqueuse dont on ne voit jamais le visage, penchée qu’elle est sur sa machine à écrire, le journaliste qui ne termine jamais ses papiers, celui qui peut tous les réciter par cœur et le vieux rédac’ chef visionnaire et lapidaire, dont la mort signe celle d’une certaine idée de la presse, névrotique, romantique, esthétique et obsessionnelle. Des qualificatifs qui décrivent à merveille Wes Anderson, tous les Wes Anderson, celui qui nous touche, celui qui nous sidère et celui qui finit parfois – parfois au sein du même film – par nous lasser.

The French Dispatch

The French Dispatch