Scott Cooper parle de Strictly Criminal, diffusé pour la première fois en clair dimanche soir, à 23h10 sur TF1.

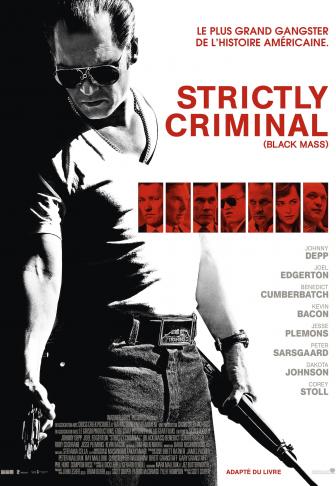

Interview du 26 novembre 2015 : Avec son troisième long métrage, Strictly Criminal, qui raconte comment un petit malfrat de Boston a profité de la corruption généralisée pour construire un empire, Scott Cooper offre à Johny Depp son meilleur rôle depuis longtemps. Rencontre.

En France le film a été intitulé Strictly Criminal, mais le titre original Black Mass est plus riche de sens. Que veut-il dire pour vous ?

C’est cette masse cancéreuse noire qui prend possession du FBI, submerge la ville de Boston et tue beaucoup de gens. Comme la maladie, elle s’étend, corrode et corrompt.

Le titre du livre dont le film s’inspire ("Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob") ajoute la notion d’une « alliance impie ».

C’est vrai qu’il y a aussi une connotation religieuse, liée au fait que l’action se situe dans la société catholique américaine d’origine irlandaise. Les spectateurs en tireront les conclusions qu’ils voudront.

Il y a plusieurs histoires, en plus du portrait de ce gangster. Comment avez-vous équilibré les différents éléments sans que l’un vampirise l’autre ?

C’est difficile à maintenir et il y a beaucoup de pièges à éviter. Le plus évident d’entre eux aurait consisté à faire passer Whitey Bulger pour un malfrat unidimensionnel, ce qui ne présentait aucun intérêt pour moi. Certes, il était froid, calculateur, insensible. Mais il pouvait aussi être charmant, tendre avec sa petite amie, bouleversé à l’annonce de la mort imminente de son fils ; il pouvait se montrer plein d’humour avec sa mère et jovial avec certains agents du FBI. J’espère avoir inclus tous ces différents aspects. J’ai voulu faire un film non pas sur des criminels qui s’avèrent humains, mais sur des humains qui s’avèrent des criminels. Par ailleurs, nous avons deux frères. L’un (James) a passé du temps à Alcatraz et Leavenworth, deux des prisons américaines les plus célèbres, l’autre (Billy, joué par Benedict Cumberbatch) se consacre à la vie publique et devient l’un des plus puissants politiciens de la ville. Ils ont les mêmes parents, le même ADN. Comment peuvent-ils être aussi différents? Est-ce parce que Whitey a passé tout ce temps en prison ? Qu’il a été soumis à des expériences avec du LSD ? La réalité est très complexe. Les histoires de Whitey, de Billy Bulger et de John Connolly (l’agent du FBI joué par Joel Edgerton) sont suffisamment fascinantes pour chacune faire l’objet d’un film, ou encore d’une mini série de 8 heures. Le sujet demande de la densité et la complexité. Ce qui est sûr, c’est qu’à cette époque, dans les quartiers sud de Boston, il était impossible de faire la différence entre certains hommes de loi et certains criminels. Et trop souvent, la politique et le crime interfèrent avec des conséquences désastreuses.

Boston au cinéma en 10 films noirs

Sans compter le lien entre criminalité et religion. Il en est question aussi dans un autre film situé à Boston (Spotlight, sortie le 20 janvier 2016). Comment expliquer cette autre forme d’« alliance impie »?

Il y a quelque chose de diabolique chez Bulger. D’un côté, c’est un homme extrêmement religieux, loyal envers sa famille. De l’autre, il est capable, en devenant un informateur, de renier le code de loyauté du quartier où il a grandi. Forcément sa personnalité est fracturée, et on revient aux questions précédentes : est-ce la nature qui l’a rendu ainsi ? l’environnement ? l’institution ? Encore une fois c’est complexe. Dans le cas de Spotlight, la question posée est de savoir comment un prêtre peut abuser de jeunes garçons sachant que c’est mal. Les philosophes se sont penchés pendant des siècles sur cette question de la part obscure en nous. C’est malheureusement ce qui fait de nous des humains.

A la différence de Scorsese qui sait très bien quoi montrer et quoi ne pas montrer pour suggérer que le mal peut être séduisant, votre façon de montrer Whitey Bulger ne risque pas de susciter des imitateurs.

Je ne voulais pas glorifier ces gangsters, parce qu’ils ont réellement existé et fait beaucoup de victimes. Les familles de celles-ci ne se remettront peut-être jamais des cicatrices émotionnelles infligées par Whitey Bulger. J’avais donc la responsabilité de le représenter de la façon la plus réaliste et la moins flatteuse possible.

Comment Johnny Depp s’est-il attaché au projet, après quelques faux départs ?

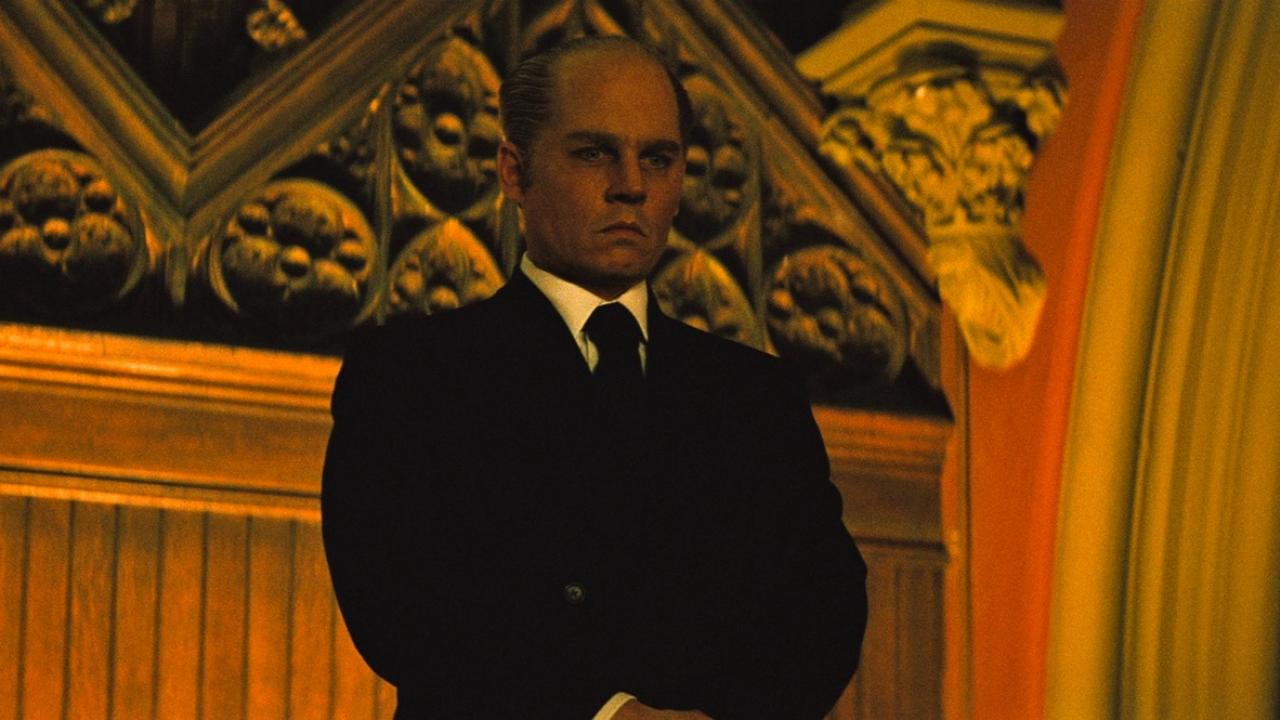

Après avoir vu mon premier film Crazy Heart, il m’a approché en me disant : « faisons quelque chose ensemble ». Il y a longtemps que je l’admire. Je le trouve très courageux, il prend des risques énormes que peu d’acteurs sont prêts à prendre par peur de perdre leur public. Heureusement, il est très aimé aux Etats-Unis. Quand il a appris que je préparais ce film, il m’a fait savoir qu’il aimerait jouer ce personnage. Il aime les figures historiques, comme John Dillinger, Hunter Thompson ou Donnie Brasco. J’aime voir des acteurs faire ce qu’ils n’ont jamais fait auparavant. Chez Johnny, je n’avais jamais vu dans son travail ce que dégage Bulger, c’est-à-dire un sens du danger palpable. Au cours de nos discussions, nous avons convenu que c’était la chose la plus importante pour rendre le film authentique. Et il s’est totalement investi dans ce but.

Les transformations de Johnny Depp

Avez-vous insisté pour qu’il travaille la ressemblance physique ?

Nous avons cherché à recréer l’essence du monde de Whitey Bulger, en nous inspirant de documents d’archives dont on peut voir certains extraits à la fin du film. La transformation physique est relativement facile, Johnny a l’habitude de le faire pour tous ses rôles. Mais le plus important est la transformation intérieure : comment passer de l’homme extrêmement doux qu’est Johnny dans la réalité au psychopathe qu’il incarne. Nous avons travaillé de près pour donner une forme à ça et trouver des nuances dans la performance. J’ai été fasciné.

Votre propre expérience d’acteur fait-elle de vous un bon directeur d’acteurs ?

Je vénère les acteurs, je les comprends, je parle leur langage. Chacun a des façons de faire différentes, qui demandent des approches adaptées dans le travail. On pourrait penser que dans le cas d’une distribution imposante comme celle-ci, le travail a été considérable, mais non, j’ai beaucoup apprécié l’expérience. Le plus important est de faire en sorte qu’ils se sentent en sécurité, leur donner un environnement qui les encourage à prendre des gros risques, quitte à échouer, mais c’est comme ça qu’on obtient des résultats magiques. Ca nous permet de voir dans leurs âmes.

Que cherchez vous à obtenir d’eux?

Je cherche une forme de naturalisme héritée de mon penchant pour le documentaire des années 70 et 80. Aujourd’hui, c’est différent, les gens sont tellement habitués à voir des caméras partout qu’ils ont tendance à jouer sans arrêt comme pour une émission de télé réalité. Pour capturer cette spontanéité, je n’aime pas trop répéter. Ca raidit les performances quand les acteurs arrivent sur le plateau après avoir trop travaillé leurs rôles.

Comme Eastwood ? D’après la légende, il filme les répétitions de telle sorte que, si la prise est bonne, il passe directement au plan suivant.

J’aimerais avoir autant de confiance en moi pour pouvoir avancer aussi rapidement. Mais je passe quand même un certain temps avec les interprètes. Pas tellement entre « action » et « coupez », parce que c’est le moment où ils travaillent, mais entre « coupez » et « action » : c’est entre chaque prise que nous arrivons à affiner l’essence des performances.

En tant qu’acteur, avez-vous appris des réalisateurs qui vous ont dirigé ?

Oui, mais honnêtement, je regrette de n’avoir pas eu l’occasion de travailler avec des metteurs en scène du niveau de Clint, Stanley Kubrick, Coppola, William Friedkin, Jean-Pierre Melville… J’ai commencé à m’intéresser à l’écriture et à la réalisation à partir du moment où je me suis senti plus en confiance en tant qu’acteur. Alors, j’ai observé en étudiant tous les aspects techniques : où placer la caméra, quand la bouger ou non, la sélection des optiques, et la mise en place des scènes. Mais une fois derrière la caméra, on n’a plus jamais l’occasion de voir d’autres réalisateurs travailler. Etant donné que je n’ai pas fréquenté d’école de cinéma, j’ai appris en regardant les films des grands maîtres, à répétition, en coupant le son, pour étudier la composition des plans. J’ai aussi beaucoup écouté les commentaires audio des réalisateurs sur les laserdiscs, et plus tard les DVD.

A propos de documentaires, vos films, bien que des fictions, sont ancrés dans la réalité. Quelle importance lui accordez-vous ?

La plus haute ! Pour moi, tout est dans le réalisme, le naturalisme. Pour beaucoup, le cinéma permet de s’échapper de sa vie, et je comprends qu’ils ne veuillent pas entrer dans une salle pour entendre parler d’un homme qui trime dans une aciérie alors que son frère souffre de PTSD, ce qui était le sujet de mon denier film (Les brasiers de la colère). Le précédent (Crazy Heart) parlait d’un chanteur de country alcoolique qui connaissait des temps difficiles. On touche un grand public quand on lui offre du spectacle qui lui permet de s’évader dans un autre monde. Pour moi, il s’agit de tendre un miroir à la vie pour refléter les aspects les plus sombres, ou les plus brillants de l’humanité.

Pouvez-vous parler de votre projet avec Leonardo DiCaprio ?

J’ai écrit une histoire dont je suis très fier, qui a lieu dans les années 30 pendant la grande dépression sur la partie centrale de la côte californienne. Il est question d’immigration, de trafic de drogue, de violence et de leur effet sur la communauté qui est en train de s’installer en Californie du sud. J’ai aussi un projet de western situé en 1892, que je devrais faire avec Christian Bale…

James "Whitey" Bulger : le mafieux qui a inspiré le rôle de Jack Nicholson dans Les Infiltrés a été tué en prison

Commentaires