Ce qu’il faut voir cette semaine.

L’ÉVENEMENT

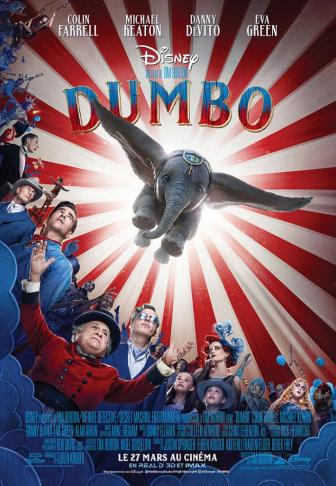

DUMBO ★★★★☆

De Tim Burton

L’essentiel

Ce remake live un peu redouté est peut-être le meilleur film de Tim Burton depuis Big Fish.

Avouons-le d’entrée : on allait à reculons voir le nouveau Tim Burton, qui balbutie son cinéma depuis pas mal de temps. La promesse de féérie, d’humour et d’émotions n’était plus vraiment au rendez-vous, fini la team Tim, la critique dans son ensemble se détournant progressivement de celui qui avait été son enfant chéri dans les années 90 -d’Edward aux mains d’argent à Sleepy Hollow. Sur le papier, Dumbo n’était pas fait pour les réconcilier. Encore une adaptation live d’un classique Disney après le boursouflé Alice au pays des merveilles ? Et puis quoi encore ! Tim Burton aurait-il entendu les critiques ? Sa version 2019 des aventures de l’éléphant volant n’a jamais été aussi burtonienne, visuellement, émotionnellement et symphoniquement.

Christophe Narbonne

PREMIÈRE A ADORÉ

C’EST ÇA L’AMOUR ★★★★☆

De Claire Burger

Claire Burger a l’art du titre explicite : ceux de ses courts métrages (Forbach, C’est gratuit pour les filles, coréalisés avec Marie Amachoukeli) et de son premier long (Party girl, coréalisé à trois, avec Samuel Theis en plus) annonçaient d’emblée la couleur. Ne pas se fier cependant au titre de son premier film en solo qu’on pourrait croire péremptoire en l’absence de point d’interrogation. C’est ça l’amour et puis c’est tout. Non. Il faut plutôt l’entendre au sens polysémique de la formule. « C’est ça l’amour » sous toutes ses formes, filiale, sentimentale, sexuelle.

Christophe Narbonne

LA FLOR, PARTIE 3 ★★★★☆

De Mariano Llinás

Après plus de cent vingt ans d’existence, on pourrait croire avoir tout vu et tout entendu au cinéma. Penser, à entendre certains esprits chagrins, que tous les films ont été faits. Et que les créateurs sont donc désormais condamnés à se répéter avec plus ou moins de bonheur. Venu d’Argentine, La Flor met une claque vivifiante à ces idées reçues, aux tenants du « ce ne sera jamais mieux qu’avant », à ceux qui croient dur comme fer que le cinéma a définitivement rendu les armes et abandonné à la série toute velléité créative. C’est un projet fou, ne rentrant dans aucun cadre ou plutôt les fracassant pendant plus de treize heures.

Thierry Chèze

COMPAÑEROS ★★★★☆

De Alvaro Brechner

En Uruguay, après le coup d’État du 27 juin 1973, des milliers de prisonniers politiques viennent remplir les geôles de la dictature militaire. Compañeros raconte les douze années d’enfermement de trois d’entre eux, dont José « Pepe » Mujica, futur président du pays. Le film est porté par un évident geste mémoriel : voilà une œuvre qui pourra être montrée dans les lycées, qui accompagnera des débats historiens. Très bien. Mais Alvaro Brechner (Sale temps pour les pêcheurs) est d’abord préoccupé par des questions de cinéma. Comment faire ressentir un cauchemar a priori indicible, celui d’hommes que la dictature voulait rendre fous, à défaut d’avoir pu les tuer ? Compañeros s’envisage comme la traversée physique, sensorielle, d’un monde cauchemardesque, et montre tout : la crasse, la peur, la faim, les semaines entières dans le noir, les rats pour compagnons de cellule, la pisse et la merde sur le sol où l’on dort, les vêtements arrosés d’essence, puis l’esprit qui dérive, insensiblement, jusqu’à frôler le point de non-retour. Le temps est la grande obsession du film. Pour plonger dans cette « nuit de douze ans » (le titre VO), Brechner entremêle superbement les strates temporelles, les flash-back sur la vie d’avant, les souvenirs, rêves et hallucinations des prisonniers. À mi-chemin du Hunger de Steve McQueen et des grands Costa-Gavras des années 70-80, Compañeros met KO mais galvanise aussi, grâce à trois acteurs bouleversants d’humanité, trois gueules sublimes (Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort) qui entrent instantanément au Panthéon du cinéma de combat.

Frédéric Foubert

PREMIÈRE A AIMÉ

SYNONYMES ★★★☆☆

De Nadav Lapid

En deux longs métrages (Le Policier, L’Institutrice), Nadav Lapid s’est imposé comme l’une des voix les plus originales du cinéma israélien. Avec Synonymes, il pose pour la première fois sa caméra en France pour raconter Yoav, jeune Israélien arrivant à Paris dans l’espoir que notre pays le guérisse de la folie de son pays qu’il fuit au point de refuser désormais de parler hébreu. L’ouverture de ce récit vous happe. Yoav y déambule en panique dans un immense appartement vide d’un immeuble bourgeois qui le semble tout autant. Comme le début d’un film fantastique post-apocalyptique où il manque de mourir de froid. Puis quand un couple de jeunes voisins vient à son secours, Synonymes part ailleurs, dans un bouillonnement cérébral intense et parfois difficile à suivre. Il est question de la relation de rejet d’Israël par certains de ses habitants, de ce qui constitue l’âme et le cœur de la culture française aux yeux d’un étranger, mais aussi d’amour et de cinéma à travers le trio amoureux à la Jules et Jim vite formé par ce jeune couple et Yoav. Tout n’est pas réussi, comme le regard un peu trop convenu de Lapid sur la jeune bourgeoisie française, mais sa réflexion sur le langage et son humour pince-sans-rire (scènes géniales avec Léa Drucker enseignant les bases de ce que signifie être français à des étrangers voulant acquérir notre nationalité) font mouche. Et dans le rôle central, Tom Mercier accroche la caméra comme personne, aussi magnétique dans ses silences que vibrant dans chaque mot qu’il exprime dans notre langue, comme pour exorciser la haine de son pays.

Thierry Chèze

LA CACOPHONIE DU DONBASS ★★★☆☆

De Igor Minaiev

Et si tout avait commencé à cause d’un film ? C’est l’idée de cette Cacophonie du Donbass qui prétend qu’une œuvre de propagande du cinéaste soviétique Dziga Vertov serait le lointain point de départ de la guerre ravageant ce petit bout d’Ukraine depuis 2014. Le documentaire revient d’abord sur La Symphonie du Donbass, un film des années 30 vantant la beauté de la région et les mérites des mineurs du coin présentés comme des demi-dieux. La réalité ne collait pas à la légende. Et lorsque ceux à qui on avait promis une vie d’harmonie se retrouvèrent plongés dans une pauvreté cauchemardesque, ils décidèrent de se révolter, transformant le Donbass en zone de guerre. Réflexion sur le pouvoir des images, docu implacable sur un conflit sanglant, La Cacophonie du Donbass éclaire d’un nouveau jour notre époque de post-vérité et de fake news.

Gaël Golhen

STILL RECORDING ★★★☆☆

De Saaed Al Batal & Ghiath Ayoub

C’est un document bien plus qu’un documentaire. Deux heures parmi les 450 tournées de 2011 à 2015 par Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub, qui racontent de l’intérieur l’enfer quotidien vécu par les Syriens. Les mots que l’on peut lire dans les articles sur ce pays en guerre depuis tant d’années deviennent ici des images. Violentes, forcément. Confuses aussi, car rien ne ressemble plus à une journée de chaos qu’une autre journée de chaos. Surréalistes parfois, comme dans ces dialogues récurrents par radio interposée entre un pro et un anti-Bachar El Assad. Voire totalement inattendues comme ce cours de cinéma donné par Al Batal dans lequel il loue le travail de mise en scène... d’Underworld sur les espaces vides et la représentation des monstres. Cet hommage à ceux qui filment et photographient au péril de leur vie pour que nul ne puisse dire « on ne savait pas » laisse sans voix.

Thierry Chèze

STYX ★★★☆☆

De Wolfgang Fischer

D’abord, un peu de grec. Le Styx est le fleuve qui relie le monde des vivants à l’Enfer. Ce voyage vers l’abîme, l’héroïne de cette épopée maritime en solitaire va en faire l’expérience. Un compas sur une carte trace d’abord la route à suivre, depuis Gibraltar en passant par les côtes africaines jusqu’à un petit point perdu dans les mers du Sud. Rike, 40 ans, médecin urgentiste en Allemagne, met les voiles. À l’écran, peu voire pas de dialogues, juste le bruit de la mer et du vent. La mise en scène joue intelligemment la carte du réalisme, donc de l’immersion. Le spectateur est sur les flots avec elle. Il y restera jusqu’au bout, bientôt impuissant et affolé face à cet autre bateau au loin sur lequel des migrants pris au piège attendent d’hypothétiques secours. Le film distille dès lors une implacable tension. Une réussite.

Thomas Baurez

PREMIÈRE A MOYENNEMENT AIMÉ

BOY ERASED ★★☆☆☆

De Joel Edgerton

Révélation de Manchester by the Sea, Lucas Hedges est devenu en une poignée de films le visage officiel de l’ado « à problèmes » dans le cinéma américain contemporain. Après Ben is back, où il était le fils junkie de Julia Roberts, et en attendant 90’s de Jonah Hill, le 24 avril, dans lequel il incarne un jeune homme fruste et violent, il joue dans Boy Erased un homosexuel de 19 ans envoyé par ses parents, pieux et puritains, dans un centre de réorientation sexuelle, où d’autres jeunes gays sont coachés pour rentrer dans le droit chemin de l’hétérosexualité. Oui, ça glace le sang. Le film est inspiré de l’autobiographie de Garrard Conley, qui a subi ces horreurs pour de vrai, et cherche à attirer l’attention du grand public sur l’existence de ces centres – il en existe actuellement dans 36 États américains, nous apprend un carton du générique de fin. Les scènes de « rééducation » elles-mêmes sont vraiment effrayantes, portées par la performance habitée de Joel Edgerton, qui se met lui-même en scène en prédicateur homophobe (imaginez le sergent instructeur de Full Metal Jacket avec la tête de Ned Flanders des Simpson). Mais Edgerton le réalisateur, lui, s’égare dans une construction chronologique ultra alambiquée, faisant des sauts de puce dans le passé et le futur de son protagoniste, une structure qui voudrait se donner des airs virtuoses mais ne fait qu’alourdir et compliquer un propos simple (« Ces gens sont dingues ! Arrêtons- les ! »), qui aurait tout gagné à être envisagé comme un uppercut plutôt que comme un drame familial feutré.

Frédéric Foubert

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS ★★☆☆☆

De James Marsh

Michael Caine commence à avoir pas mal de films de casse au compteur. L’or se barre, Un hold-up extraordinaire, Le chat croque les diamants... Le dernier, Braquage à l’ancienne, est sorti chez nous il n’y a même pas un an. Gentlemen cambrioleurs refait le coup du gang de pépés braqueurs en entourant l’icône d’autres vieilles canailles du cinéma british, de Tom Courtenay à Ray Winstone. Comme Soderbergh avec Terence Stamp dans L’Anglais ou David Lowery avec Redford dans The Old Man & the Gun, James Marsh insère dans son film des extraits de vieux succès sixties de ses acteurs, histoire de créer une agréable atmosphère vintage à peu de frais. La BO cool, les digressions lounge... Tout ça serait encore plus agréable à regarder si l’intrigue n’était pas aussi inutilement alambiquée et le rythme à ce point pépère. Dommage. Mais rien qui n’entache la légende du citizen Caine.

Frédéric Foubert

SERGIO ET SERGEI ★★☆☆☆

De Ernesto Daranas

En 1991, la dislocation de l’URSS eut des dommages collatéraux jusque dans l’espace, où elle menaça le retour sur Terre de la station Mir avec à son bord Sergei Krikalev. Après Andrej Ujica avec son docu Out of the Present, Ernesto Daranas (Chala,une enfance cubaine) s’empare de cette drôle d’épopée à travers une fiction à la mise en scène soignée, centrée sur l’amitié – née de leurs échanges radio – entre Krikalev et Sergio, un Cubain (prof de marxisme) qui l’aidera à revenir chez lui sain et sauf (avec l’aide d’un autre radioamateur... américain !). Cette fable dépeint par le prisme d’un humour savoureusement absurde l’isolement vécu par Cuba, soudain abandonnée à son sort par le grand frère soviétique. Mais ce film attachant est plombé par trop d’afféteries (rythme lancinant, pénible voix off scolaire) pour pleinement convaincre. Vouloir faire trop joli se retourne contre lui.

Thierry Chèze

MON MEILLEUR AMI ★★☆☆☆

De Martin Deus

L’argument a été vu mille fois : l’intrusion d’un élément exogène, possiblement destructeur. Il prend les traits d’un jeune en difficulté, recueilli par une famille moyenne argentine. Cet électrique Caíto sympathise avec Lorenzo, adolescent sage et studieux qui va tenter de le cadrer avec la bénédiction de ses parents. Le réalisateur décrit cette amitié teintée d’attirance avec la pudeur requise mais avec une absence totale de lyrisme ou de mystère. Un peu court.

Christophe Narbonne

Et aussi

D’Agata – Limite(s) de Franck Landron

Heart of a dog de Laurie Anderson

L’orphelinat de Igor Minaev

Let’s dance de Ladislas Chollat

Mon frère s’appelle Robert et c’est un idiot de Philip Gröning

Reprises

La Section Anderson de Pierre Schoendorffer

Le franc-tireur de Jean-Max Causse

Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk

Commentaires