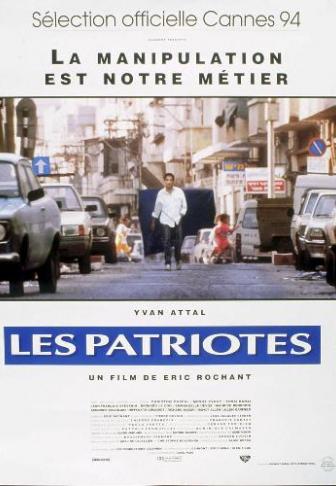

Le réalisateur considère que "ça aurait été has-been". Pourtant, son film sorti en 1994 avec Yvan Attal a reçu un accueil critique positif à l'époque, même s'il avait fait un flop au box-office. Il est à revoir ce soir sur Arte.

Encensé pour Un Monde sans pitié (César du meilleur premier film en 1990), fragilisé en 1994 par l’échec public de son ambitieux film d’espionnage Les Patriotes, puis passé par le film de gangsters (Total Western, 2000) la comédie sociale (L’Ecole pour tous, 2006) ou la série télé (les saisons 2 et 3 de Mafiosa en 2008 et 2010), Eric Rochant revenait début 2013 au cinéma avec Möbius.

Ce thriller d’espionnage met en scène Jean Dujardin et Cécile de France sur fond de services secrets internationaux, de manipulation financière et de coup de foudre amoureux. Sa sortie il y a dix ans a marqué l'occasion de rencontrer toute l'équipe. Voici l'interview du metteur en scène français, à l'occasion de la rediffusion des Patriotes sur Arte. Notez qu'il n'a plus réalisé de film depuis Möbius, mais qui a connu un joli succès grâce à sa série Le Bureau des légendes.

Interview initialement publiée le 26 février 2023 : S'il est loin de convaincre aujourd'hui l'ensemble de la critique, Eric Rochant continue d’entretenir un rapport passionné à son métier. Auteur durant la fabrication de Möbius d’un trépidant journal de tournage sur le web, où il partageait les petites joies et les grandes douleurs du processus de création, le réalisateur a beaucoup à dire sur la façon dont le cinéma - le sien et celui des autres - a évolué en 25 ans.

Première : Möbius se distingue des Patriotes par la place centrale qu’y occupe l’histoire d’amour.

Eric Rochant : Quand mes producteurs m’ont dit qu’ils souhaitaient me voir refaire un film ambitieux comme Les Patriotes, j’ai répondu que je ne voulais pas faire un deuxième film d’espionnage. Par contre, ça m’intéressait de faire un film d’amour en me servant de ce milieu. Avec Möbius, mon défi de mise en scène se trouve ainsi sur les scènes d’amour et les scènes où les deux héros sont présents, mais pas tellement sur l’intrigue et le renseignement. Disons que l’espionnage est dans le scénario et que l’amour est dans la mise en scène.

Justement, la première séquence de sexe, très importante à vos yeux, divise ceux qui ont déjà vu le film. Alice (Cécile de France) y paraît ensorcelée, voire vampirisée…

Möbius est une histoire de désir réciproque, mais ce qui se joue dans la relation charnelle entre Moïse (Jean Dujardin) et Alice ne l’est pas. Dans cette première scène d’amour, le don n’est pas le même : il lui offre son regard émerveillé et elle lui donne son plaisir d’être regardée ainsi. Quand elle lui dit qu’il est « un cadeau », ce n’est pas seulement qu’il l’a faite jouir, c’est aussi qu’il est totalement fasciné par sa jouissance à elle. Face à cette séquence, on est peut-être happé par les tremblements de Cécile de France, mais on voit surtout à plusieurs reprises le regard que porte Moïse sur Alice.

Les références de vos premiers films provenaient du cinéma américain des années 1970, (Coppola, Lumet, Cimino, De Palma). Désormais, vous citez davantage l’influence d’une série télé comme The Wire. Comment s’est opéré ce glissement ?

C’est vrai que les séries m’ont nourri. Avant j’avais des références extrêmement précises comme le cinéma américain des années 1970 ou les films de Sergio Leone, mais j’ai été particulièrement frappé ces dix dernières années par certaines séries américaines. Je ne vois plus d’audace dans le cinéma aujourd’hui. L’invention visuelle y existe certes toujours, mais depuis dix ans la véritable création narrative se trouve clairement dans les séries. Aucun film ne raconte des histoires comme on le fait dans Mad Men, aucun film ose ne pas avoir de personnage principal comme le fait The Wire, et aucun film ne parvient à traiter d’enjeux ténus comme le fait Boss. La réhabilitation de la notion d’auteur se fait dans la série, pas au cinéma et c’est aussi pour ça qu’un cinéaste comme Gus Van Sant est passé par la série (Boss). C’est extraordinaire de voir à quel point les Américains, qui sont censés ne pas faire un cinéma d’auteur, font de la télévision d’auteur. Car à travers le rôle du showrunner, la notion d’auteur est totale : c’est lui qui décide, qui impulse, qui supervise la réalisation et le montage. Les différentes équipes de scénaristes travaillent entièrement au service de ce chef absolu qu’est le showrunner.

Sandrine Kiberlain et Yvan Attal dans Les Patriotes (1994).

Puisqu’on parle de la notion d’auteur, rappelons que vous avez écrit Möbius seul, occupant ainsi la sacro-sainte position d’auteur-réalisateur. Vous avez notamment déclaré ne pas avoir eu besoin de faire de nouvelles recherches sur le monde de l’espionnage après celles réalisées il y a 20 ans pour Les Patriotes. Pourquoi ne pas vous être adjoint les services de co-scénaristes ?

J’avais déjà écrit Les Patriotes tout seul et j’avais moi-même effectué tout le travail de documentation en lisant des livres d’espionnage. Je n’avais pas besoin de le refaire pour Möbius. Par contre, j’ai fait des recherches très poussées sur l’univers de la finance ; ça fait six ou sept ans que je m’intéresse à ce sujet, de même qu’à l’histoire russe contemporaine – je suis assez inattaquable sur le sujet. Et tout cela se retrouve dans mon film, où je traite du retour de la Russie. Möbius part d’une situation où des Russes espionnent d'autres Russes, et où les nouveaux oligarques représentent un potentiel ennemi intérieur pour le Kremlin. C’est un monde un peu compliqué.

Sur Twitter puis sur votre blog, vous avez décrit la conception de Möbius avec un vocabulaire très guerrier. Vous parliez de « combat », vous vous en êtes parfois pris à vos producteurs et vous avez décrit le douloureux « moment de dépossession » où votre film a cessé de vous appartenir…

Je ne m’étais pas autant exprimé sur mes autres films, mais si je l’avais fait on aurait retrouvé des moments de nervosité semblables. Quand j’ai imposé Sandrine Kiberlain à la production des Patriotes, ça a créé pendant longtemps une tension terrible avec mon producteur Alain Rocca, dont j’étais pourtant très proche. Cette notion de combat a toujours existé, mais avant on était ensemble contre les autres : sur Un Monde sans pitié, c’était vraiment le combat d’Alain Rocca, Hippolyte Girardot et moi contre le reste du monde. Alors que sur Möbius, j’étais seul en première ligne face à la pression.

Le cinéma français est-il devenu sans pitié ?

Disons que le cinéma suit les évolutions de la société et subit les effets de la crise économique et du besoin de rentabilité. Par exemple, on n’a plus affaire à des techniciens ou même à des êtres humains, mais à des boîtes un peu anonymes, notamment pour la postproduction, qui vous met en contact avec des entités opaques, comme les laboratoires et les sociétés de FX (effets spéciaux). On s’éloigne de plus en plus de l’artisanat qu’il y avait auparavant dans l’industrie cinématographique. Par le jeu des co-productions, on est ainsi obligé de travailler avec des organisations transnationales et des collaborateurs qu’on ne choisit pas et qui ne permettent pas d’avoir d’interlocuteurs stables. Il y a une sorte d’emprise de la structure financière sur la façon de faire des films qui déshumanise ces derniers, même si ça les rend plus efficaces et rentables au niveau de la fabrication.

C’est de ce manque de rapports humains que venait la volonté de vous livrer sur Internet ?

La volonté d’en parler sur Internet était liée au fait d’être sincère. Quand je m’énervais contre mes producteurs, ou contre la vie en général, je le disais et quand j’étais content, je le disais aussi. J’ai voulu faire cet exercice quasiment jusqu’au bout (parce qu’on ne peut pas dire tout non plus) afin de livrer les états d’âme d’un cinéaste qui, à un moment donné, hurle son incapacité à être sûr de lui. Mon récit sur Twitter doit être reçu comme ça.

Dans Anna Oz (film d'Eric Rochant sorti en 1996), Gérard Lanvin affirmait qu’« on est responsable de ce que l’on voit. » Cette phrase peut-elle s’appliquer aux spectateurs d’aujourd’hui ?

Oui, bien sûr, je pense qu’on est toujours responsable de ce que l’on voit. Mais cette question concerne aussi ceux qui proposent des images et qui fabriquent des programmes. Quand on fait un film, on est obligé de tenir compte de la façon dont les spectateurs ont évolué. Par exemple, je n’ai pas filmé Möbius comme j’ai filmé Les Patriotes, car l’évolution de la grammaire cinématographique fait que je ne pouvais pas filmer en longs plans-séquences, ça aurait été has-been. Et il ne faut pas non plus oublier le rôle des critiques professionnels, dont c’est le métier de rendre compte de ce qu’ils voient. Ils ne font pas toujours preuve de responsabilité quand ils encensent un certain nombre de films sans se poser la question de la politique esthétique qu’il y a derrière. Par exemple, pourquoi personne ne parle de ce nouvel académisme qui consiste à mettre systématiquement sa caméra à l’épaule ? Il n’y a plus de plan et on filme exactement comme les gens filmaient auparavant leurs vacances. Au final, la nature des images qui arrivent sur les écrans découle directement du manque de réaction à ce qu’on voit.

Interview Damien Leblanc

Jean Dujardin : "Pour Möbius, il a fallu que je fasse mon Ryan Gosling"

Commentaires