Parce que la musique populaire est un art de la performance, il fallait non seulement l’enregistrer mais aussi la filmer, pour en garder la trace et inventer un genre, "le documentaire musical", peu avare en chefs-d’oeuvre. Voici nos 20 préférés.

20. In bed with Madonna (Alex Keshishian, 1991)

Madonna en liberté. Au réveil, pas maquillée. S’amusant avec ses copains danseurs comme une lycéenne délurée. Mimant une fellation sur une bouteille d’Evian pour rigoler... Le noir et blanc pastiche le style « rockumentaire », sur le vif, inventé dans les sixties par les pionniers du genre. Problème (ou pur génie) : tout ici a l’air fake, bidon, calculé, scénarisé. Le star-system mute, on passe de l’ère du cinéma-vérité à celle de la télé-réalité, et Warren Beatty, alors boy-friend de la Ciccone, observe tout ça, médusé : « Pourquoi dire quoi que ce soit si ce n’est pas filmé ? À quoi bon vivre s’il n’y a pas de caméra ? » Bonnes questions, Warren. Très bonnes questions.

19. FESTIVAL EXPRESS (BOB SMEATON, 2004)

Juin 1970. Une dizaine de groupes embarque dans un train pour un festival itinérant à travers le Canada, une sorte de Woodstock à étapes. À bord : The Grateful Dead, The Band, Janis Joplin, Buddy Guy, des guitares, des trompettes, des percussions et de l’alcool à gogo (en chemin, il faudra racheter le stock entier d’un « liquor store »). À chaque arrêt, un concert géant à 16 dollars suscite des manifs pour entrer gratis (émeutes, flics, gueules en sang). Le fiasco est entériné, les promoteurs perdent leurs chemises, les bandes filmées sont laissées en vrac. Lorsqu’elles ressurgissent en 2004, elles ont pris une dimension historique : des groupes dissous et des génies morts y sont captés sur scène et dans des fiestas improvisées dans les compartiments enfumés, ivres de jouer, de chanter, d’être jeunes et éternels. Littéralement ressuscités. Peut-être le plus vivant des docus rock.

18. THELONIOUS MONK : STRAIGHT, NO CHASER (CHARLOTTE ZWERIN, 1988)

Diffusées à la télé ouest-allemande en 1967, oubliées ensuite sur une étagère pendant deux décennies, les images du pianiste Thelonious Monk qui forment l’ossature de Straight, No Chaser étaient, selon le producteur Bruce Weber qui avait mis la main dessus, « l’équivalent jazz des Manuscrits de la mer Morte ». Réassemblées en un collage poétique, elles permettent d’observer le freak Monk à la loupe (ses drôles de chapeaux, ses drôles de manies, ses regards absents) et de réfléchir à l’abîme qui sépare les génies du commun des mortels. Produit par Clint Eastwood, alors en pleine obsession be-bop (il planchait sur Bird, son biopic de Charlie Parker).

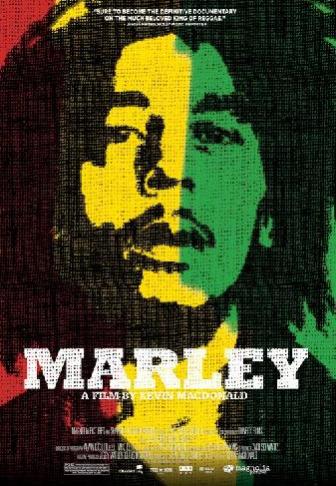

17. MARLEY (KEVIN MACDONALD, 2012)

Tupac et Kurt Cobain, Janis Joplin et Nina Simone, Amy et Whitney... La production de docs biopic sur les pop stars du XXe siècle est devenue inflationniste ces derniers temps. Le chef-d’oeuvre du genre, le voici, portrait maousse de l’icône rasta, qui se regarde comme on lit une énorme bio à l’américaine : documentée, journalistique, gorgée de témoignages de première main, jamais hagiographique, tour à tour crédule et sceptique, enthousiaste et inquisitrice, avec ce qu’il faut d’archives live euphorisantes et de mise en perspective historique. Académique ? Non : définitif.

16. THE DECLINE OF WESTERN CIVILIZATION PART II : THE METAL YEARS (PENELOPE SPHEERIS, 1988)

Anthropologie hilarante de la scène metal du Sunset Strip de Los Angeles, au mitan des années 80. Cocaïne, choucroutes peroxydées, platform shoes, rêves de gloire racontés par les tauliers (Aerosmith, Kiss, Motörhead...) et les crève-la-faim, les groupies et les wannabe. Deux sommets : Ozzy Osbourne en peignoir, qui débriefe ses rehab en préparant le p’tit déj, préfigurant ainsi la télé-réalité The Osbournes, quinze ans avant ; et l’interview craspec du guitariste alcoolo de WASP, Chris Holmes, qui s’asperge de vodka dans sa piscine et raconte ses exploits sexuels devant sa maman, impassible. Le chaînon manquant (mais vrai) entre Spinal Tap et Wayne’s World.

15. SUGAR MAN (MALIK BENDJELLOUL, 2012)

À la fin des années 90, avec Buena Vista Social Club, Wim Wenders et Ry Cooder métamorphosaient une poignée de papys cubains oubliés en stars planétaires, et démontraient que le cinéma pouvait changer l’histoire de la musique. Sugar Man va plus loin en ressuscitant Sixto Rodriguez, chanteur sixties vivotant à Détroit depuis quatre décennies, objet d’un culte fervent en Afrique du Sud. Un peu trop loin, même, quand il suggère que Sixto aurait sa place au Panthéon aux côtés de Dylan ou des Beatles. Mais puisque la légende dépasse la réalité, imprimons la légende.

14. LET IT BE (MICHAEL LINDSAY-HOGG, 1970)

George haïssait ce film (trop de « bad vibes »), John le méprisait (trop de Paul), Ringo s’en foutait (batterie à plat). Mais voilà, ce sont les Beatles comme on ne les a jamais vus, comme ils auraient préféré qu’on ne les voit jamais : tristes, blasés, gavés, héroïnés (Lennon), « yoko-ononisés » (elle est là, dans un coin du cadre), ne s’aimant plus, ne s’entendant plus, ne s’écoutant plus, jouant mal, chantant comme des casseroles, mais trouvant malgré tout le moyen de sortir de ce coma collectif une douzaine de chansons qui tuent. Et de monter sur le toit de leur immeuble, tels des dieux sur le toit du monde, pour les jouer avec grâce et génie. Comme si de rien n’était.

13. A GREAT DAY IN HARLEM (JEAN BACH, 1994)

C’est l’histoire d’une photo mythique prise en 1958, avec le plus grand nombre de monuments jazz jamais réunis. Une photo de classe – de très grande classe. Pourquoi et comment tous ces gens ont été amenés là à une heure (10 h du mat) dont ils ignoraient pour la plupart l’existence, eux qui vivaient la nuit ? Les témoins se souviennent. Expliquent. Pourquoi Count Basie est assis près des enfants ; pourquoi Thelonious Monk est en blanc ; pourquoi Dizzy Gillespie ne regarde pas l’objectif ; et surtout en quoi tous ces gens, connus ou oubliés, sont de la même caste. Une heure de fulgurantes images d’archives plus loin, la question ne se pose plus.

12. END OF THE CENTURY (JIM FIELDS & MICHAEL GRAMAGLIA, 2003)

Dans le genre autopsie chronologique d’un groupe de rock, sa formation, sa légende, ses serments, ses reniements, sa confrérie dysfonctionnelle, ses morts tragiques, on ne fait pas mieux que ce film stupéfiant sur les faux frères Ramones. Dee Dee, Tommy, Marky et surtout Joey et Johnny, le chanteur et le guitariste, le front-man naïf et le visionnaire cynique, la créature et le créateur, le gentil freak et le méchant réac, qui piquera sa femme au troisième larron (Dee Dee), avant que les trois ne meurent coup sur coup en moins de trois ans, à peine le XXe siècle refermé.

11. STOP MAKING SENSE (JONATHAN DEMME, 1984)

« Arrêter de faire sens » ? Venant de David Byrne, l’injonction est amusante, vu à quel point il met du sens partout, dans chaque geste, chaque chanson, chaque éclairage, chaque changement de costume. Les Talking Heads sur scène en 1983, ce n’était plus du rock, mais un mélange d’art conceptuel, de design, de théâtre nô, de kabuki... Et quand Jonathan Demme débarquait avec son sens du groove et ses caméras, ça devenait du cinéma. Le plus grand concert filmé de tous les temps ? Ça fait sens, oui.

10. THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON (JEFF FEUERZEIG, 2006)

Des vieilles dames jetées par la fenêtre, la clef de contact de l’avion piloté par papa jetée par-dessus bord après avoir coupé le moteur (ils s’en tireront en atterrissant dans les arbres du voisin), des chansons sur Casper le petit fantôme... Si Jim Carrey avait été chanteur, il aurait choisi Daniel Johnston comme modèle plutôt qu’Andy Kaufman. Depuis les années 80, la légende Johnston, ses dizaines de K7 audio, ses concerts mabouls, ses prêches illuminés, ses séjours en hôpital psychiatrique, ses fans célèbres (Kurt Cobain, Sonic Youth) ont fasciné le petit monde indé-ricain. Comme en plus d’être pop star et cartooniste, Daniel Johnston se rêvait cinéaste, à peu près tout ce que l’on vient de citer a été compulsivement filmé. Réuni en un long métrage, cela donne le portrait inouï d’une icône underground fracassée.

9. HEARTWORN HIGHWAYS (JAMES SZALAPSKI, 1976)

Tag line : « La meilleure musique et le meilleur whisky viennent du même endroit. » Quelque part dans le Tennessee, en marge de Nashville (la ville musicale ripolinée et réac par excellence), entre motels pourris, bagnoles volées, séjours en taule et backyards qui donnent sur l’autoroute, on trouve des gens comme Townes van Zandt (grand maniaco-dépressif à chapeau), Guy Clark (son pote luthier, alcoolo et songwriter génial comme lui) et d’autres, constituant la fameuse scène « outlaw » (hors-la-loi) de la country seventies. Des gens qui semblent tous sortis de Junior Bonner de Sam Peckinpah, et qui constituent à la fois un clan d’irréductibles poètes et un mode de vie. Sommet : Townes qui chante sa déchirante ballade Waiting Around to Die (« en attendant de crever »), devant une jolie blonde qui fait la vaisselle et un vieux paysan noir qui chiale comme un bébé en buvant son whisky.

8. METALLICA : SOME KIND OF MONSTER (JOE BERLINGER & BRUCE SINOFKSY, 2004)

Trop riche, trop gros, miné par les guerres intestines, le « monstre » Metallica craque, pile au moment d’entrer en studio pour enregistrer l’album St. Anger. Le groupe fait appel au Docteur Phil, géniale gueule de margoulin californien, un thérapeute spécialisé dans la gestion des egos des superstars du foot US. Les documentaristes Berlinger et Sinofsky, pionniers du genre true crime (Paradise Lost), ne vont pas perdre une miette du spectacle et trouver le point d’équilibre miraculeux entre empathie et ironie. La mafia a Les Soprano. Le metal, Some Kind of Monster.

7. WOODSTOCK (MICHAEL WADLEIGH, 1970)

Le Ben-Hur du genre ou, comme l’a dit un jour Philippe Manoeuvre : « Notre Triomphe de la volonté. » Le docu rock rencontre la grande histoire quand un demi-million de kids fait tomber les barrières de sécurité du Woodstock Music & Art Fair et que les organisateurs sont obligés de déclarer le festival gratuit (« It’s a free concert from now on ! »). Les performances scéniques (Jimi Hendrix, Joe Cocker...) sont devenues légendaires mais le spectacle est surtout assuré par la foule, véritable star – et sujet – du film. Au montage, un certain Martin Scorsese, qui s’est révélé par la suite assez fortiche en films rock (et en films tout court).

6. LET’S GET LOST (BRUCE WEBER, 1988)

Portrait sépulcral, douloureux et sublime, de Chet Baker. Contesté par les proches du jazzman et une poignée de puristes pour sa joliesse « héroïne chic », Let’s Get Lost regarde l’ange déchu, visage ravagé, démarche zombie, errer dans un Santa Monica mortifère et ses souvenirs noir et blanc. Quelques mois après le tournage, il tombera du deuxième étage d’un hôtel, à Amsterdam, sa trompette à la main. Ce film est son tombeau.

5. DIG ! (ONDI TIMONER, 2004)

Portrait croisé et « édifiant » de deux potes musiciens des nineties, qui n’auront pas le même rapport avec la gloire. Le premier, Anton Newcombe (groupe : The Brian Jonestown Massacre), était censé être le génie puriste. Le second, Courtney Taylor-Taylor (groupe : The Dandy Warhols), était censé être le bon élève appliqué. Le premier se battait avec le public, le second jouait le jeu des majors et vendait des millions de disques. Le film d’Ondi Timoner médite sur les questions du talent, du succès et de la relativité. Il invente au passage le docu écrit avec la précision d’un thriller ou d’une fable, bien aidé par ses sept années de tournage et par la personnalité de ses deux stars, super conscientes d’elles-mêmes et des différentes façons (plus ou moins crédibles) d’incarner la geste rock’n’rollienne.

4. DON’T LOOK BACK (D.A. PENNEBAKER, 1967)

La tournée anglaise en 1965 d’un futur prix Nobel de littérature à guitare, captée dans un noir et blanc somptueux de grain et de vérité stylisée. On y croise Joan Baez, The Animals, l’âme damnée Bob Neuwirth, Donovan (le « jumeau » écossais de Dylan, que celui-ci regarde d’un drôle d’air moqueur) au moment même où Bob, lassé par sa propre image inventée de toutes pièces (le chanteur acoustique engagé) fait sa mue en rock star détachée de tout. Le titre est bien vu tant, derrière ses lunettes noires, Bob semble regarder loin devant lui.

3. GIMME SHELTER (ALBERT MAYSLES, DAVID MAYSLES & CHARLOTTE ZWERIN, 1970)

Reprenons pour ceux du fond. Le 6 décembre 1969, au festival d’Altamont, un jeune Noir de 18 ans, Meredith Hunter, est poignardé par un Hell’s Angel pendant le concert des Rolling Stones. C’est l’acte de décès officiel des sixties. Gimme Shelter consigne la débâcle en un crescendo de détails fascinants : la foule fracassée par le mauvais acide, la violence qui emplit l’air, les musiciens qui flippent, et Mick Jagger s’agitant sur scène, comme un papillon dans les ténèbres... Encore mieux : les frères Maysles vont jusqu’à filmer les Stones en train de regarder les rushes du concert, hébétés, honteux, presque coupables. Comment ce film terriblement accusateur a-t-il pu trouver le chemin des salles de cinéma et ne pas finir au pilon, ou au fin fond d’un coffre-fort ? Peut-être parce qu’on était plus cool et libre à l’époque. Ah, les sixties... C’est vrai que ça avait l’air bien.

2. ANVIL : THE STORY OF ANVIL (SACHA GERVASI, 2008)

Tout commence par un festival de rock au Japon en 1984. À l’affiche, Scorpions, Whitesnake et Bon Jovi, trois groupes multimillionnaires des années 80. Les quatrièmes sont Anvil, pas les plus mauvais, mais de loin les plus losers, une quinzaine d’albums au compteur et jamais un succès. Leader/chanteur : Steve « Lips » Kudlow, son enthousiasme, ses rêves, sa croyance. Leader/batteur : Robb Reiner, son pragmatisme, ses désillusions, son ras-le-bol intégral. Star du film : leur amitié, indéfectible, au-delà de tout – surtout du raisonnable. L’un y croit, l’autre pas, sauf qu’il croit en celui qui y croit, parce qu’il l’aime comme un frère. Petits boulots alimentaires, épouses déboussolées, manageuses timbrées, tournées des trous à rat en Roumanie : ils résistent à tout. En rock, certains font des pactes avec le diable, au risque de trahir leurs amis. D’autres font des pactes avec leurs potes, et disent au diable d’aller se faire foutre. Ce documentaire génial aura transformé Anvil en stars mondiales. Ils le méritaient.

1. ONE MORE TIME WITH FEELING (ANDREW DOMINIK, 2016)

Ce film chronique la réalisation du disque Skeleton Tree de Nick Cave & The Bad Seeds, noyé dans le deuil d’un des fils du chanteur, tombé d’une falaise à l’âge de 15 ans. Malgré la douleur générale, le cinéaste Andrew Dominik filme l’enregistrement, armé d’un prototype de caméra 3D en noir et blanc à couper le souffle (photo Benoît Debie). Cave est un fantôme. Sa femme Susie est un spectre. Flottants. Comme vides à l’intérieur. Les Bad Seeds, groupe, confrérie, clan, accompagnent le chanteur, comme on accompagne un ami au cimetière. Nick Cave chante ses paroles prophétiques (sur un ange qui tombe du ciel et se fracasse au sol, écrites avant la tragédie) tel un pantin hébété. Et là, au milieu de toute cette douleur, on entrevoit la création elle-même, comment elle prend l’artiste par surprise, comment il n’en est que le jouet, le vecteur, le conducteur, au sens électrique du terme, presque malgré lui. Aucun autre docu musical ne touche aussi près du coeur de la cible : la musique elle-même ; l’acte créatif à l’état brut ; l’inspiration ; l’abandon ; la chute libre.

Commentaires