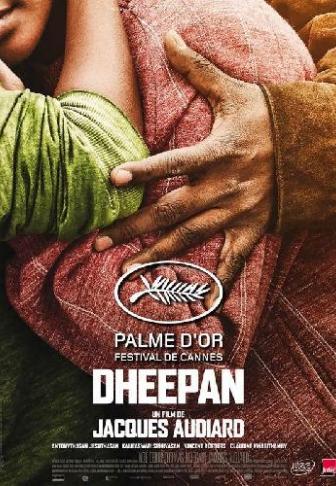

Dheepan a reçu la Palme d'Or, mais sa fin a tout de même divisé les critiques...

A l'occasion de la première diffusion en clair de Dheepan, dimanche soir sur France 2, nous republions notre interview de son réalisateur, Jacques Audiard, organisée non pas en mai 2015, au moment où son film recevait la Palme d'or, mais à sa sortie en salles, en août, alors que le cinéaste avait reçu des critiques plus mitigées, notamment à propos de sa fin.

Dheepan est une fable douloureuse et puissante [critique]De l’extérieur, on se dit que sans la Palme, tout cela aurait été différent. La date de la sortie de Dheepan, son ampleur, le film lui-même peut-être.

Quand on a su qu’on irait en Sélection, ça nous a mis en retard sur tout. D’un seul coup, tu constates que rien n’est prêt, et que tout va se faire à marche forcée, le montage, le son, tout. Pour moi, le mixage est un moment chaque fois très surprenant : quand j’entends le mix, il y a une sorte de phénomène de validation, j’ai l’impression de voir le film tel qu’il sera. N’empêche, dans cette situation, on a conscience de partir à Cannes avec un film éventuellement pas terminé. S’il n’est pas trop mal reçu, ça entérine des choix de montage et de narration. Si ça s’était mal passé, on se serait sans doute reposé certaines questions. Je sais gré au Festival de nous avoir libérés de ça. Je me sentirais mal de devoir remettre les mains sous le capot, là.

J’aime l’expression « éventuellement pas terminé. » Ça dit beaucoup de choses sur la place de Cannes aujourd’hui.

Oui, c’est vrai. Mais c’est aussi la structure particulière de ce film qui veut ça : on ne peut pas désirer un certain type de tournage, très ouvert, et s’étonner de retrouver une part de cette incertitude au montage. Au départ, on avait purement et simplement un film de vigilante – ce qui ne m’intéressait d’ailleurs pas plus que ça. J’hésitais à le faire. Et puis petit à petit, en me demandant comment la fausse famille constituée de cet homme, cette femme et cette fillette qui ne se connaissent pas pourrait se mettre à en former une vraie, les choses se sont mises à fonctionner. On a plutôt tendance à s’appuyer sur des scénarios très construits. Mais là, le script était lâche, il n’existait pas vraiment, il pouvait disparaître. Pas mal de scènes n’étaient pas du tout écrites. Ce qui se passe entre Vincent Rottiers et Kalie (Kalieaswari Srinivasan, NDR) a été largement imaginé sur place. En fait, le film a bougé sans cesse. A la base, le projet, c’était : comment faire un film qui traverse plusieurs genres – et comment faire en sorte que ces différents genres s’emboîtent tout en racontant une histoire. Rien n’est donné dès le départ, l’histoire apparaît au fur et à mesure, c’est troublant et instructif. Et puis, à la projo de Cannes, je vois un film sur lequel, finalement, je n’interviendrai presque plus ; qui s’éloigne, comme un objet.

Pourquoi faire le film, alors, si ça ne vous intéressait « pas plus que ça » ?

Le casting. Quand j’ai découvert ces acteurs et actrices, qui parfois n’en étaient pas. Avec des gens qui ne parlent pas ta langue, tu ne sais pas ce que tu vas faire, ton attention porte sur des aspects que tu négliges habituellement. C’est ce qui m’a plu tous les jours sur le tournage, même si c’est épuisant.

Au sujet de la langue, quelle est la part de tamoule et de français dans le film ?

En pourcentage ? Je ne peux pas dire si c’est 60% ou 85%. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il est majoritairement parlé tamoule. Mais il faut être prudent sur ces choses-là, avec cet organisme français qui nous surveille (le CSA, qui veille au respect des quotas de films « d’expression française » à la télévision, NDR). Bon, quand je descends la rue de Bagnolet, ça parle beaucoup en langue étrangère. On n’en fait juste pas des films…

Vous êtes aujourd’hui un « super auteur, » c’est-à-dire un des rares à pouvoir monter un film sur votre seul nom. Vos trois derniers films en disent assez long sur le rapport que vous entretenez avec ça : Un Prophète invente une star (Tahar Rahim), De rouille et d’os utilise une star (Marion Cotillard). La seule star de Dheepan, sa seule star possible, c’est Jacques Audiard…

Mais ce n’est pas l’idée…

Vous n’allez pas nier la part d’égo de ce métier !

Je vous remercie de m’acculer, si j’ose dire (il rit).Non, je vois les choses un peu différemment. Quand tu sors d’un film, tu es très à nu. Et tu te demandes vers quel projet de cinéma tu vas aller. Un Prophète, c’était assez clair dès le départ : pas d’acteur connu, le film et rien que le film. De Rouille…, il y a une star, mais ce n’était pas un point de départ. On s’est dit « allons vers le mélodrame » et le nom de Marion s’est imposé au moment du casting. Avec Dheepan, ce qui m’intéressait, c’était de faire un film français avec des gens non français qui viennent d’un univers non francophone. Je ne cherchais pas à apparaître, moi, au premier plan. Au contraire. Il est toujours terrifiant et passionnant d’observer ce qui va se mettre à briller dans le fond, et comment ça va se produire… Qu’est ce qui va te sembler intéressant, à quel endroit tu veux maintenant faire du cinéma, si ça t’intéresse encore… Il faut que ce soit un contrat un peu solide, qui tienne un bon bout de temps – deux, trois ans. J’ai de l’admiration pour ceux qui avancent au rythme de une année/un film, et au suivant. Moi, je suis vraiment loin du compte.

Donc à la base, il y a cette idée de film de vigilante.

De remake des Chiens de pailles, disons.

Il y a dans le film différents « mondes de cinéma » qui s’observent et se font face. Le « romanesque social » face au film de genre, pour aller vite. Toute la question est de savoir comment passer de l’un à l’autre.

Quelqu’un a comparé ça aux jeux vidéo, où il faut tout le temps changer de niveau. Comment appliquer cette idée à un film, comment faire en sorte que ça concerne subjectivement les personnages ? Cette idée du changement de genre est figurée à l’écran quand Dheepan customise sa brouette et trace une ligne blanche entre chez lui et chez « eux. »

Il y a aussi la scène où les personnages regardent par la fenêtre la barre d’immeuble contrôlée par les dealers et disent « on se croirait au cinéma. »

Exactement.

C’est donc une démarche très consciente, théorisée ? Cette dynamique était présente dès Sur mes lèvres (2002) ou De battre mon cœur s’est arrêté (2005). Deux films qui racontent la relation entre un personnage qui appartient au cinéma de genre et un autre qui…

... qui y est extérieur. Oui, ah oui, c’est vrai… c’était déjà là. Dans Sur mes lèvres, la question était : « est-ce que c’est un film de genre ? Ou bien strictement une histoire d’amour ? Ou encore une histoire d’éducation amoureuse ? » Ce n’est pas forcément formulé au moment où je le fais, mais je peux le constater. Et je vois bien comment des choses de cet ordre-là peuvent m’émouvoir en tant que spectateur.

On sent chez vous cette envie de mener de front plusieurs idées de cinéma en apparence irréconciliables, le naturalisme, le mélo, le polar, l’action, et de les réconcilier, justement.

Oui. Je pourrais aussi dire ça de la littérature. Normalement on fait des films pour être vus, pour la salle. Récemment, je me suis demandé ce que ça donnerait de faire un film qu’on aimerait revoir. Pas voir, mais revoir. Un film dont le dévoilement progressif ferait qu’il puisse être revu d’une toute autre façon. Peut-être que c’est de là que vient cette ambition absurde qu’il y ait plusieurs genres, plusieurs films en un, tuilés les uns sur les autres.

Quand vous parlez avec vos scénaristes, vous êtes dans un registre narratif ou conceptuel ?

Ça dépend du moment où l’on se situe. On passe sans cesse de l’un à l’autre. Parfois, on va avoir une séance très narrative, ou très psychologique, ou très a-psychologique. Parfois, ce ne seront que des images. Le sujet, ce n’est pas un « plot » (une intrigue, NDR), ce sont des formes, une envie de cinéma. On n’est jamais plus précis entre nous que lorsqu’on dit quelque chose du style : « ce serait un film avec des étrangers, qui changerait de genre à chaque tiers et qui serait un film d’actionlow tech. » Je ne sais pas si je suis clair.

Mais si, très.

Ce n’était pas forcément avec ces mots, mais on a eu cette conversation-là très tôt, avec Tom (Thomas Bidegain, son co-scénariste depuis plusieurs films, NDR). Mais ça, ce n’est rien. C’est juste ce qui te met sur des rails. Ensuite, tu rencontres des comédiens qui vont mettre le feu au vestibule, et qui vont t’exalter.

Après la projo cannoise, on a tout de suite entendu certains reproches. Toujours les mêmes, film après film…

La virilité, tout ça ? (Il sourit) Ça me surprend toujours, même si j’y suis habitué.

On sent dans l’explosion de violence finale que vous êtes très précautionneux : vous faites attention à ne pas être complaisant, ne pas faire l’apologie de la violence. Mais quitte à franchir la ligne, ne vaut-il pas mieux y aller franchement ?

C’est très difficile à régler, ce type de séquence : il faut prendre en compte les cascadeurs, anticiper sur les effets spéciaux etc. Quand tu vas faire une scène de violence, tu te poses forcément la question de l’originalité. Où tu vas te mettre ? DansUn prophète, pour la tuerie dans la voiture, on avait décidé de faire surgir la violence dans le lieu le plus exigu possible. Il y a là quelque chose de l’ordre du postulat. Dans Dheepan, pareil. Ce que je voulais, c’était créer un point de vue réduit, qui représente le champ de vision d’un soldat quand il se trouve sur la ligne de feu. Parallèlement, je voulais que cette scène contienne la lenteur, l’extrême fatigue de cette situation. J’avais en tête un vieux film de Steve McQueen intitulé l’Homme qui aimait la guerre (Philip Leacock, 1962) Nous, c’était « l’homme qui n’aimait pas la guerre. » L’homme fatigué. La mort fatiguée. Le principe était de faire une scène d’action lente, traitée essentiellement par le hors-champ. Donc, non, il ne pouvait pas y avoir d’apologie. Je voulais même traiter toute la scène en un plan, à partir du moment où Dheepan entre dans la voiture jusqu’à son arrivée en haut de l’immeuble. Mais c’était trop difficile à mettre en place techniquement. Je change de sujet, mais vous avez vu Le Fils de Saul ?

Oui. Et vous ?

La semaine dernière. J’ai été très retourné. Si ça avait duré trente-cinq minutes, je ne sais pas si je m’en serais remis, d’ailleurs. Ensuite, on s’y fait un peu – et je n’avais pas envie de m’y faire. Mais il a un sacré talent, lui (László Nemes, NDR). Un talent inquiétant.

Les réactions m’ont beaucoup frappé. Les gens disaient « ça va, la morale est sauve, l’immontrable reste flou. » Comme si cet effet de style suffisait à rendre le film acceptable. J’aurais aimé savoir comment on aurait réagi s’il avait osé être insupportable. Devant le traitement de la violence dans Dheepan, je me suis fait la même réflexion : il laisse la violence hors-champ, il refuse la complaisance, OK. Mais j’aurais aimé voir ce que ça aurait donné si…

… si j’avais osé le rendre inacceptable. Ok, oui… c’est une question intéressante. Comment rendre le personnage inacceptable, mais alors vraiment inacceptable. Dans Un Prophète, il y avait un peu de ça dans la scène où Tahar égorge le type en prison. Ça arrive au bout de vingt minutes de film. Comment tu fais après ça ? Il y avait aussi une autre dimension, on montrait comment un personnage devient un personnage de cinéma, comment il prend conscience de sa distance héroïque. Dans Dheepan, je n’étais pas dans ce type de considération. Mais c’est une question légitime, et intéressante.

Faut-il parler du problème d’interprétation de la fin du film ?

Ben, on m’a dit, oui. Mais qu’est-ce que vous voulez ? On est faillible.

Qui est faillible ? Ceux qui disent que c’est une fin « anti-française » ou vous, de l’avoir tournée?

Le personnage de Kalie dit au moins trois fois qu’elle veut aller en Angleterre. Donc, qu’ils finissent par y aller, c’est un peu la moindre des choses. Par ailleurs, Dheepan a imposé son désir tout au long du film. A la fin, il cède au désir de la femme. Je n’ai pas envie de me défendre de ça. C’est un mauvais français… Jacques Audiard est un mauvais Français ? J’ai entendu des gens me parler de cette fin sans même l’avoir vue. Le film est toujours dans un point de vue. A la fin, on est dans son bonheur à elle, un bonheur simple, avec un enfant. Un bonheur de pauvre, si on veut.

Le problème dans la réception du film, c’est que les gens croient que « Jacques Audiard dit sa vérité sur les banlieues. » Alors que c’est un film, une vue de l’esprit.

Une vue de l’esprit ? Vous dites ça comme si on s’autorisait le mensonge ! Non. En revanche, cela fait bien longtemps que j’ai cessé de considérer qu’il y avait des lieux où il fallait aller avec des pincettes. Tout fait décor. Et je fais confiance au spectateur pour savoir que c’est une fiction, pas un film avec une valeur de dénonciation ou d’apologie. Si tu mets une barre d’immeubles à Taiwan, tu sais que tu es au cinéma. Mais à Poissy, ça devient un phénomène de société… Moi, j’y vais. Je vais passer du temps là-bas. Ça m’intéresse, donc j’y vais. Et à chaque fois, c’est des voyages, je suis un voyageur, à ne pas confondre avec un touriste. J’y vais pour travailler. J’ai un permis de travail. Ces gens que je montre, je les trouve beaux et intéressants.

Vos trois derniers films étaient en compète à Cannes.

Vu comme ça, c’est vrai…

Vous êtes content que ce soit celui-ci qui ait gagné la Palme d’or ?

Etre à Cannes change le destin d’un film, y compris parce qu’on peut y prendre beaucoup, beaucoup de cailloux. C’est une occasion incroyable de le montrer à des gens qui ne sont pas de chez toi, hors de ta cinéphilie nationale. Un Prophète avait eu le Grand Prix. On ne se rend pas bien compte. Des gens m’avaient demandé si j’étais déçu ! Mais ils sont zinzins ou quoi ? Déçu de quoi ? N’importe quel prix, je suis surpris et heureux. Là, je suis sur-surpris et sur-heureux. Mais la surprise dépasse le bonheur. Une Palme, c’est forcément immérité, non ?

Entretien Léonard Haddad

Bande-annonce de Dheepan :

Commentaires