Peut-on rester toujours le même, doit-on se réinventer, est-il permis de vieillir quand on est Pedro Almodóvar ?

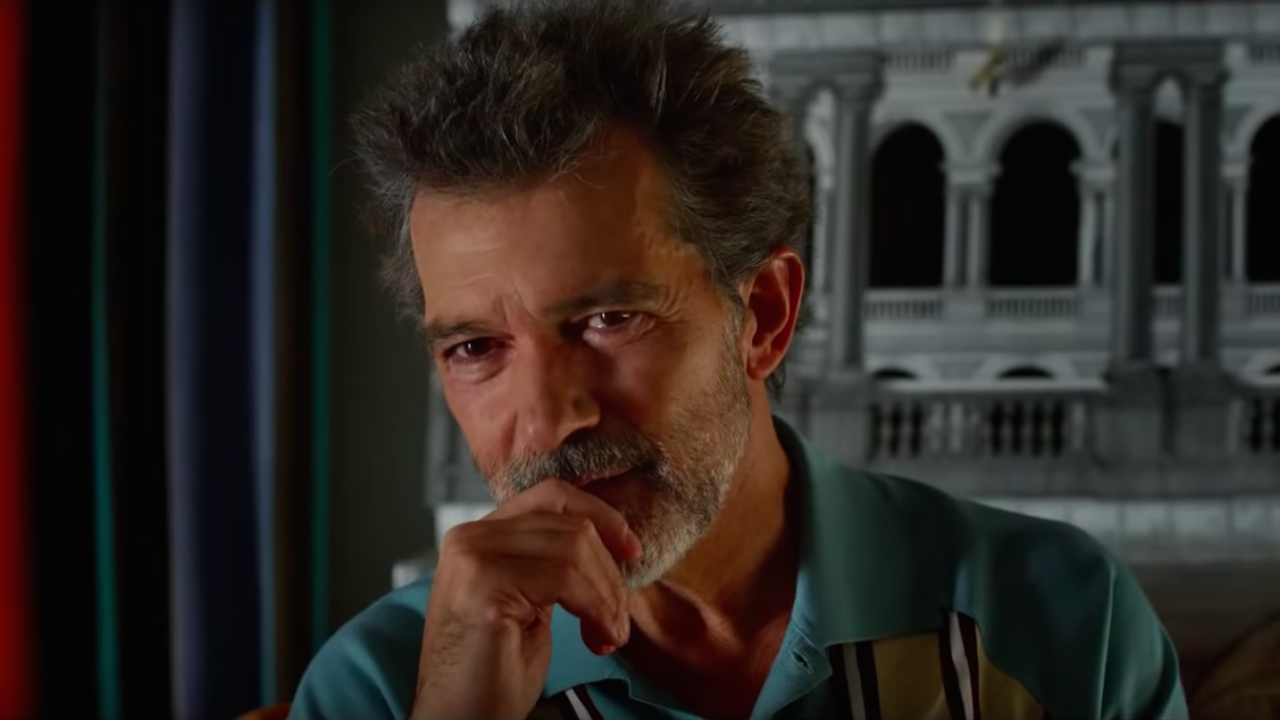

A défaut de pouvoir se dérouler cette année, le festival de Cannes est à l'honneur du petit écran : après avoir diffusé Portrait de la jeune fille en feu, hier, Canal + programme Douleur et gloire et Parasite, en ce mercredi soir. Antonio Banderas a gagné le prix d'interprétation pour le premier, et Bong Joohn-ho est reparti avec la Palme d'or pour le second. Voici notre critique de Douleur et gloire à l'occasion de cette diffusion.

Ce type aura 70 ans dans quelques mois. Le moment de se poser des questions, de regarder derrière soi comme on prend sa respiration. Le vingt-deuxième film de Pedro Almodóvar commence au fond de la piscine. En apnée. Tenir. Tenir. Tenir. Et enfin, tout laisser remonter à la surface. Être ou ne pas être Almodóvar, telle est la question. On ne le présente plus, avec sa bille de clown, ses cheveux en pétard, ses couleurs criardes, ses femmes en colère, en détresse, trop maquillées, trop belles, trop femmes, et les types flamboyants qui essaient de tenir l’écran face à elles. Depuis près de trente ans, il signe ses films « Almodóvar », sans prénom. Personne n’a osé ça avant lui. Ni Kubrick, ni Hitchcock, ni Godard (du moins en le systématisant). Pas vraiment besoin de titre, non plus. À quoi bon ? Celui-ci s’appelle Douleur et Gloire, mais on a dû revérifier sur internet une semaine après l’avoir vu. Un « Almodóvar », c’est mieux qu’une promesse, des certitudes, un parfum, un rendez-vous. Vingt-deux films en quarante ans, ça vous pose un cinéaste. Il tournait presque chaque année, au début, et puis le rythme a ralenti pour se caler sur un film tous les trois ans, désormais, comme un vieil athlète qui doit se ménager. Il le dit littéralement dans Douleur et Gloire : « Un tournage, c’est une épreuve physique, je ne m’en sens plus capable. » Enfin, ce n’est pas tout à fait lui qui le dit mais son alter ego fétiche, Antonio Banderas, qui joue ici un vieux réalisateur raplapla, au fond du trou, préférant rester chez lui fumer de l’héroïne avec un acteur junkie, plutôt que d’affronter son propre mythe lors d’un hommage à la Cinémathèque. Parce que, voyez-vous, c’est dur d’être condamné à la lumière, à l’excentricité, à une part de folie qui vous quitte peu à peu, en même temps que la jeunesse et la libido. Dur aussi d’être condamné à se répéter, d’une manière ou d’une autre, comme le premier auteur venu. Tu as vu le dernier Almodóvar ? Oui, pas mal, pas son meilleur... Combien de fois a-t-on entendu ça à la sortie d’un de ses films ? Combien de fois a-t-il su que c’était ce que les gens disaient, une fois les flashs éteints et les tapis rouges rangés jusqu’à l’année prochaine ?

Cannes 2019 : Pedro Almodovar à nu dans Douleur et Gloire [Interview]PSYCHANALYSE SUR GRAND ÉCRAN

Avec le temps, Almodóvar est devenu sa propre prison, sa propre sentence, obligé d’être génial (Parle avec elle) ou de décevoir, obligé d’être lui-même jusqu’à sa propre lassitude, son propre épuisement. Un cinéaste comme lui a le droit de disparaître, bien sûr, mais a-t-il le droit de vieillir ? La question, douloureuse, est au cœur de ce film introspectif, à mi-chemin entre Amarcord et 8 et demi, qui mélange l’enfance et l’autoportrait d’un artiste en crise existentielle. Almodóvar doublement face à lui-même, enfermé dans des pièces sans fenêtres, entouré d’œuvres d’art et de murs peints aux couleurs de ses films, prisonnier de lui-même, de son art, de son impossibilité à se réinventer. Alors, il a recours à un truc vieux comme la page blanche : il fait un film sur cette impossibilité même, un vrai film psychanalytique, où il remonterait jusqu’au premier amour (sans doute la plus belle scène du film, deux barbes poivre et sel qui discutent du passé jusqu’au bout de la nuit) et, encore au-delà, au premier désir, sous le cagnard, quand on était enfant et que l’idée du sexe s’est matérialisée pour la première fois.

DOUBLE INSPIRATION

Douleur et Gloire remonte ainsi à l’origine des choses, l’enfance de l’artiste, l’enfance de l’art. Il le fait avec grâce et retenue, une émotion douce en rupture avec le « almodovarisme » habituel. Ce film va moins vite, moins fort, moins loin peut-être, mais il plonge plus profond que la plupart des précédents. C’est une oeuvre grisonnante, tournée par un homme qui en a plein le dos et trouve le temps qui passe de plus en plus dur à avaler. Un homme qui doit se convaincre que ce n’est pas fini, qu’il a encore quelque chose à dire et les ressources intimes pour le faire. Au fond de la piscine, il retient sa respiration. Bientôt, il faudra remonter. Et reprendre son inspiration... selon un double sens qui est le même en espagnol et en français. Avec elle reviendront les acteurs qui lui ont cassé les couilles, les souvenirs enfouis, les hommes qu’il a aimés, la mère tant adorée qui « détestait l’autofiction » et qui, quand on y pense, ne ressemblait pas le moins du monde à Penélope Cruz. Car ça, ne l’oublions pas, c’est la beauté du cinéma.

Commentaires