Rencontre avec le roi de la série B.

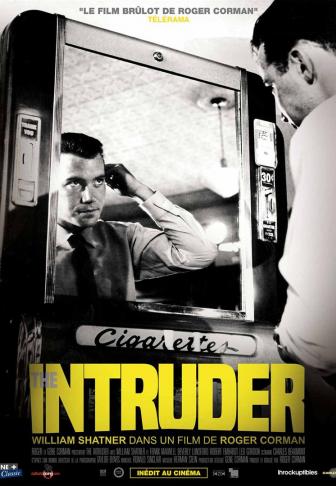

« Ma carrière a été une véritable anomalie à Hollywood », résumait en 1990 Roger Corman dans son autobiographie, Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime, éditée ces jours-ci en français par Capricci. Depuis la parution originale du bouquin, le « roi de la série B » a explosé les compteurs, avec plus de 400 longs-métrages produits et une soixantaine derrière la caméra. Spécialiste des films de genre aux budgets low cost et aux tournages ramassés, Corman est aussi le réalisateur d’un chef-d'oeuvre (The Intruder, qui ressort en salles le 15 août), voire deux (Le Masque de la mort rouge), et un détecteur de talents hors pair, qui a donné leur chance à Ron Howard, James Cameron, Martin Scorsese, Joe Dante, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson ou encore Jonathan Demme.

Toujours pimpant à 92 ans, Roger Corman nous reçoit en ce chaud dimanche de juin dans le salon d’un hôtel prisé de Nantes, où il donnait la veille une masterclass dans le cadre du SoFilm Summercamp. Si on le soupçonne par moments de vouloir se reconvertir en storyteller de sa propre vie (chaque souvenir réveille une anecdote qui ne manque pas de le faire briller), impossible de bouder son plaisir à l’écoute de son témoignage de vieux routard, qui a observé de près toutes les révolutions du cinéma. Et a même participé à quelques-unes.

Quand vous avez lancé la carrière de réalisateur de Ron Howard, vous lui auriez lâché que s'il bossait bien, il n’aurait plus à travailler pour vous.

Pas tout à fait. J’ai dit : « Ron, si tu fais du très bon boulot ici, tu ne bosseras plus jamais avec moi ».

Ce qui en dit long sur la façon dont vous envisagez votre métier de producteur. Vous vous voyez toujours comme une rampe de lancement plutôt qu’un aboutissement ?

Le truc, c'est que j'attends des jeunes réalisateurs et producteurs - et de tant d'autres métiers du cinéma - qu’ils aillent de l'avant. On est d'une certaine façon le lycée des gens du 7e art, s'ils bossent bien ils auront leur diplôme ! Et après… Ils iront ailleurs, effectivement. Chez les plus gros.

Parce que vous avez toujours refusé de concurrencer les studios hollywoodiens sur leur propre terrain. C’est de la modestie ou du pur réalisme économique ?

Disons que c'est une façon faire du cinéma qui correspond à mon tempérament. Et puis franchement, comme je finance la plupart de mes films moi-même, je n’ai pas vraiment le choix : je ne peux produire que des petits et moyens budgets. Parce que je n'ai pas tant d'argent que ça, vous savez !

Vous avez toujours misé les recettes d’un film sur le suivant ?

Toujours. J'ai pris le contrepied des grands studios, qui sait si j'ai eu tort ou raison. Je préférais faire dix films à dix millions de dollars qu'un seul à cent.

Sachant qu'au final, un seul serait serait bon et les neuf autres tout à fait dispensables ?

Et peut-être même qu'un serait affreux !

Vous le saviez ?

Je savais que c’était possible. C’est une sensation très proche des jeux d’argent, il y a ce petit frisson de ne pas être certain de ce qui va se passer.

Quand vous avez commencé, vous vouliez gagner de l’argent ou faire de l’art ?

Un mélange des deux. J'adorais le processus de fabrication des films et en même temps j’étais pleinement conscient que c'était un business. C’est d’ailleurs ce qui fait que le cinéma est plus en phase avec la culture de l’époque que n’importe quelle autre forme d'art. Je savais qu’en persévérant, il y avait de grandes chances pour que mes films rapportent de l'argent, ou au moins se remboursent.

Vous avez la réputation de tenir très fermement les cordons de la bourse et d’être assez sévère avec vos employés. Est-ce qu’on peut être un bon producteur sans être dur avec les gens ?

Je ne sais pas si "dur" est le bon mot. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des limites : si on accepte de travailler avec moi, il faut bien avoir en tête qu’on travaille avec quelqu'un qui mise son propre argent. Vous ne bossez pas pour une entreprise qui a un milliard de dollars de côté ! Si c'est clair dès le départ, tout le monde sait ce qu’il peut ou ne peut pas faire. C’est une sorte de pacte non écrit. Le but est de faire le meilleur film possible ensemble, avec ce qu'on a. C’est pour ça que je suis toujours resté en excellents termes avec les grands réalisateurs qui ont travaillé avec moi.

En 1964, vous étiez le plus jeune réalisateur à avoir droit à sa rétrospective à la Cinémathèque de Paris.

Oui, et aussi au British Film Institute et au MOMA à New York. J'étais heureux, on me reconnaissait durant une période où les gens qui faisaient des films à petits et moyens budgets n'étaient pas grand-chose. Du moins aux États-Unis, en Europe ça a toujours été différent.

À ce moment-là, vous aviez tout pour devenir un grand réalisateur, comme vos idoles de l'époque, Bergman ou Fellini. Où est-ce que ça a coincé ?

J’étais épris de liberté et le système américain n’a rien à voir avec l’européen. De l’autre côté de l’Atlantique, vous ne restez dans la course qui si vous faites de l’agent. L’évolution logique aurait été de réaliser des films à plus gros budgets. D’ailleurs ça m’est arrivé quelques fois, notamment pour L’affaire Al Capone avec 20th Century Fox. Je m'entendais bien avec eux, mais j'étais sujet à leur bon vouloir. Moi, je voulais Orson Welles dans le rôle de Capone et Jason Robards dans celui de son ennemi Bugs Moran. On m’a stoppé de suite dans mon élan : "Roger, c'est ton premier film chez un grand studio, on va t’expliquer : personne ne peut travailler avec Welles, il est impossible à diriger, il va essayer de te piquer ton film". Finalement, on a pris Jason pour Al Capone, et il était très bon. Mais ce n'était pas ce dont je rêvais, j'étais sûr qu'il serait meilleur en Bugs Moran. Plus tard, j'ai dîné avec Orson Welles et je lui ai raconté. Il s’est emballé : « J'aurais été génial en Al Capone ! » J’avais raison !

Je vous vois à la fois comme un parfait artisan et un défenseur mesuré de la contre-culture, qui aime bien mettre un petit grain de sable dans l’engrenage quand il en a l’occasion. Rebelle, mais pas trop.

(Rires) Oui, c’est assez juste.

Pourquoi n’avez-vous jamais renoué, même dans vos productions, avec un message politique aussi direct que celui de The Intruder (NDLR : film de Corman de 1962 sur le racisme dans le sud des États-Unis) ?

Les critiques étaient dithyrambiques, mais c'était mon premier film qui a perdu de l'argent. J'en suis revenu. Plutôt que de montrer l'angle politique aussi clairement, il fallait mieux que je fasse un film de genre - ou un film dramatique - dans lequel le thème était caché sous la surface. Si le public qui venait voir un divertissement comprenait la thématique cachée, tant mieux. Sinon, ils avaient toujours le divertissement.

Très pragmatique.

(Rires).

Il y a un message planqué dans tous vos films ?

J'hésite à utiliser le mot « message ». Je préfère dire « thème » ou « point de vue ». Quelque chose qui sert de liant au film. C'était presque toujours l'idée, mais je n'ai pas systématiquement réussi (Rires). Et sur certains films, je dois bien avouer ne même pas avoir essayé !

Comment percevez-vous l’évolution des films de genre ?

Ceux qu'on faisait dans les années 50 et 60 sont maintenant produits par les gros studios, avec des budgets sans commune mesure. Quand Les Dents de la mer est sorti, Vincent Canby, qui était critique au New York Times, a écrit : « Qu'est-ce que Les Dents de la mer, si ce n'est un film de Roger Corman à gros budget ? » Il avait raison et tort en même temps : c'était du Roger Corman à gros budget, mais c'était aussi un meilleur film ! Quand je l'ai vu, je me suis dit que les grand studios avaient compris notre recette. Peu de temps après, Star Wars est sorti. Cette fois c’était sûr, ils avaient pigé et on allait être en difficulté. J'en ai parlé à Spielberg et Lucas plus tard : « Ce sont les films qu'on regardait quand on était jeunes. Et quand on a eu l’opportunité, on l'a fait avec plus d’argent ».

Quelle a été votre réaction à l’époque ?

Qu’est-ce que je pouvais faire ? C’était une évolution naturelle, inévitable. Les films sont l'art de l'image en mouvement. Ils continueront de l'être, mais la façon dont ils seront faits et distribués va changer et évoluer, tout comme la société. Ça ne sert à rien d’essayer de l’empêcher. Celui qui vendait des chevaux quand l'automobile est arrivée n'avait aucune raison de s'énerver. Il fallait l’accepter. Après, je trouve formidable ce que fait Christopher Nolan pour préserver la pellicule et les grands films comme 2001, L’Odyssée de l’espace. Il faut avancer mais respecter le passé.

Votre travail est devenu plus compliqué depuis l’avènement du DVD et des plateformes de streaming ?

Il y a deux choses : la production et la distribution. La production, c'est plus facile qu’avant. À l’époque, on bossait avec un équipement dingue, il fallait être trois pour déplacer une lumière. Physiquement et techniquement, c'était bien plus dur de faire des films. De nos jours, tu as une petite caméra numérique, l'éclairage à lumière LED... Tout est plus léger, on peut tourner plus facilement et plus vite. La distribution, c'est autre chose... Parce que les grands studios ont tellement la main sur les salles qu'un petit budget ne peut pratiquement plus y passer. Et je ne peux rien y faire ! Théoriquement, les nouvelles caméras devraient ouvrir un boulevard pour les productions modestes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'endroit où les diffuser.

À part sur Netflix.

Ils ont totalement modifié le marché. Mon dernier film, La Course à la mort de l'an 2050, était produit en partie par eux. Le DVD sortait le même jour que la diffusion sur leur plateforme ! Ça m'a scotché. Je ne leur ai pas parlé directement mais de ce que je comprends, ils approuvent l'idée originale et le budget. Après ça, ils s'éloignent. Du point de vue du réalisateur, c'est une liberté inédite.

Et un changement drastique du boulot de producteur, beaucoup plus en retrait.

C'est l'évolution du cinéma et du capitalisme (Rires). Aujourd’hui Netflix est plus important que n'importe quel studio et ils imposent leurs méthodes. Mais dans vingt ans, autre chose de plus puissant débarquera, et ça bouleversera autant le cinéma. Comme vous dites en français : c’est la vie !

La retraite, vous y pensez ?

Ce métier fait partie de ma vie, je n'ai aucune raison d'arrêter. Jon Davison, qui a commencé comme mon assistant - et a par la suite produit des films comme Robocop ou Starship Troopers - m’a annoncé un jour qu’il allait prendre sa retraite. Sauf que je le voyais toujours comme un gamin ! Je lui ait dit qu’il était peut-être temps pour moi d'arrêter les frais… Il m'a répondu : « Roger, tu es trop vieux pour ça ! » (Rires) Si j’avais dû prendre ma retraite, je l’aurais fait il y a dix ans.

Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime, 412 pages, Capricci Editions.

The Intruder, en salles le 15 août.

Commentaires