Ryusuke Hamaguchi adapte Murakami et signe un des sommets de la compétition. Trois heures de grâce absolue.

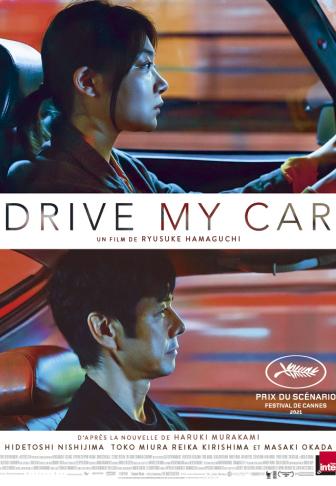

Voici notre critique de Drive my Car, qui a reçu le Prix du scénario lors du dernier festival de Cannes.

A la quasi mi-temps d'une compétition où les films ont jusqu'ici tendance à faire plutôt court, l'arrivée d'un film de trois heures tient du geste audacieux. Surtout un dimanche après- midi, à l'heure de la sieste, où le soleil tape fort sur la Croisette. Mais ceux qui ont bravé hier ces a priori là ont été récompensés au centuple. Car autant le dire d'emblée, le nouveau film du réalisateur de Senses et Asako I et II est une pure merveille. Une oeuvre majeure d'un romanesque dingue, dont précisément les quelques 180 minutes passent comme dans un rêve, au fil que se mettent en place les pièces d'un puzzle passionnant, où le cinéaste japonais pousse encore un peu plus loin son art du récit déjà à l'oeuvre dans ses films précédents.

Ryusuke Hamaguchi se confronte ici à une nouvelle de son compatriote Haruki Murakami (dont l'adaptation des Granges brûlées avait donné naissance, couplée avec une dose de L'Incendiaire de Faulkner, au sublime Burning, présenté ici- même à Cannes en 2018) avec pour personnage central Yūsuke Kafuku, un metteur en scène de théâtre dont la spécialité est de monter des grands classiques (ici, En attendant Godot puis Oncle Vania) en réunissant des comédiens de toutes nationalités qu'il laisse s'exprimer chacun dans leur langue. Le prologue de Drive my car (le générique n'arrive qu'au bout de 45 minutes sans que cela passe pour un exercice de style chichiteux) prend le temps d'installer ce personnage et notamment sa relation avec sa femme Oto, scénariste de télé, dont il va découvrir, un jour où il rentre plus tôt d'un festival, qu'elle le trompe. Yūsuke referme la porte de la chambre où il a surpris ses ébats avec son amant comédien et repart sans qu'elle le voit. Mais peu de temps après, Oto meurt subitement sans qu'il n'ait eu le temps de mettre ce sujet sur la table.

Comment faire son deuil face à une situation ainsi restée en suspens pour toujours ? C'est ce que vont s'employer à raconter les 2h15 qui suivent où Yūsuke part donc monter Tcheckhov dans un festival avec sa Saab antique à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux et dans laquelle il a pour rituel immuable d'écouter sur son radiocassette les enregistrements de tous les dialogues de sa pièce à venir. Une lecture où... sa femme lui donnait la réplique. Chaque jour et chaque soir, en allant et revenant du lieu où il séjourne au théâtre, il va donc entendre la voix de celle dont la disparition le rend inconsolable, conduit par une jeune femme mutique (règle imposée par le festival de théâtre pour éviter tout souci d'assurance) qui va, au fil des jours et des trajets, s'ouyrir à lui.

Drive my car va alors comme s'ouvrir au monde extérieur, multiplier les personnages (un assistant coréen et sa femme sourde que Yūsuke a casté pour sa pièce, l'amant de sa femme, star télé, qu'il a aussi souhaité diriger, une jeune actrice qui tombe amoureuse de ce dernier), prendre là encore le temps de raconter l'histoire intime de chacun sans jamais ne perdre de vue la colonne vertébrale de son récit: ce long travail de deuil. Tout est ici délicat et vertigineux. Sans temps mort ni une once de précipitation. Chaque mini- histoire mériterait un film en elle- même mais c'est précisément la réunion de toutes celles- ci qui créent la puissance jamais écrasante de cette fresque d'une sensibilité inouïe qu'on a une envie folle de revoir dès que paraît le mot fin. Avec la sensation que chaque replongée dans cette oeuvre d'une grâce magnifique proposera un voyage différent. Un coup de maître.

Ryûsuke Hamaguchi : « Tchekhov m’a beaucoup aidé à l’écriture de Drive my car !»

Commentaires