A la mi-temps de cette année ciné, un bilan - par ordre alphabétique - des longs métrages qui nous ont le plus emballés, en salles.

La Belle de Gaza de Yolande Zauberman

Une rue des faubourgs de Tel-Aviv. Un trottoir, des silhouettes, des lumières qui percent dans la nuit chaude. Derrière la caméra, Yolande Zauberman se fraie un passage dans cette obscurité enténébrée. Elle cherche la Belle de Gaza, une femme trans qui est partie depuis la Bande du même nom pour rejoindre ces bouts de bitume. Mais la Belle se dérobe, reste introuvable. A travers cette absence, Zauberman révèle d’autres présences, des prostituées trans. Celles-ci partagent des morceaux de vies chaotiques et prouvent que la grâce peut se loger dans les recoins les plus sombres du monde pour les faire rayonner de l’intérieur.

La Bête de Bertrand Bonello

Balaise, cette Bête. Jeu de miroirs entre les époques, les haines et les désirs, carburant à un moteur SF qui n’a pas peur de prendre le risque de la ringardise avec son histoire de vies antérieures à explorer et à nettoyer dans un Paris de SF qui évoque le forum des Halles après le dernier métro… Si Bonello est toujours un cinéaste aussi surpuissant (les scènes de club toujours démentes, la playlist déchirante), La Bête est en réalité une fascinante étude de ses acteurs (Léa Seydoux et George MacKay), de la variation de leurs corps, sur fond de trompe-l’oeil (les fonds verts, la fausse Californie…). Jusqu’à un déchirement final inévitable. C’est un peu comme si Hideo Kojima avait remaké La Jetée. C’est vous dire si c’est balaise.

Bis Repetita d’Emilie Noblet

Des lycéens latinistes complètement nuls en latin partent en Italie participer à un concours d’excellence qu’ils ne peuvent absolument pas se permettre de perdre, en compagnie de leur prof démissionnaire (Louise Bourgoin, plus cool que jamais) et d’un khâgneux très gonflant (Xavier Lacaille, l’intello rigolo de Parlement)… Emilie Noblet réussit un feel-good movie très attachant, souvent tordant, mêlant comédie de profs, récit initiatique et portrait sensible d’une trentenaire déphasée, le tout saupoudré de réflexions (jamais chiantes ou professorales) sur l’élitisme ou le mal-être des enseignants. Mais si on aime autant ce film, c’est surtout parce qu’y explose sur grand écran le talent insensé de Xavier Lacaille, bête de comédie à lunettes, héritier slapstick de Mathieu Amalric et interprète d’une des meilleures reprises de Céline Dion jamais entendue.

Borgo de Stéphane Demoustier

Inspiré par un fait divers encore en cours de jugement définitif, ce film met en scène une surveillante de prison piégée par ses liens avec le milieu corse, en faisant un sort aux clichés habituels entourant l'île de Beauté. Une lente descente aux enfers, à l'écriture finement ciselée jouant à la fois sur les différents points de vue des personnages concernés et la temporalité du récit, qui donne naissance à un polar intense au fil de deux heures sans temps mort. Et dans le rôle central, Hafsia Herzi se révèle une fois encore impressionnante de puissance et de naturel.

Les chroniques de Téhéran d’Ali Asgari et Alireza Khatami

Comédie à l’iranienne comme jadis il y avait l’italienne, avec cette capacité de tourner en dérision les absurdités du réel pour se soulager et témoigner. Neuf sketches, neuf situations lunaires filmés depuis l’œil des autorités, donc du mal. Une subjectivité qui rend tout à la fois le spectateur, complice et témoin à charge. Un dispositif qui interroge surtout notre rapport à l’intime, car dans ces espaces à priori clos (bureaux administratifs, habitacles de voitures...), le hors champ écoute aux portes. C’est un père à qui on interdit d’appeler son fils David, une jeune femme que l’on accuse d’avoir conduit sans son hijab, un entretien d’embauche qui vire à la drague lourde... Le poids des fautes supposées retient les êtres prisonniers. Les deux cinéastes ont tourné leur film en une semaine alors que la société iranienne traversait une vague de contestation suite à l’assassinat par la police d’une jeune fille pour "port du voile inapproprié".

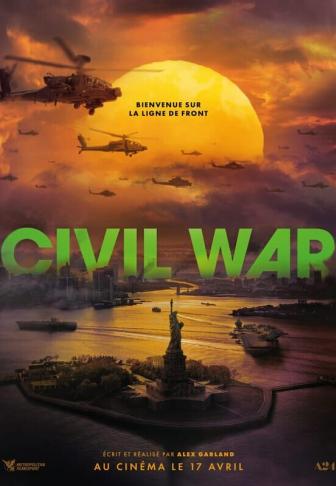

Civil War d’Alex Garland

Plus gros, plus fastueux, plus explosif : Alex Garland, maître de la fable SF de poche depuis Ex Machina, débarque dans l’arène blockbuster, et conjugue ses obsessions séries B avec l’ampleur d’une fresque guerrière ultra-contemporaine. En racontant la progression d’un petit groupe de reporters emmené par Kirsten Dunst vers une Washington assiégée, il aborde des questions très sérieuses (l’éthique journalistique, la morale photographique, et comment réfléchir à tout ça au milieu du chaos) sous la forme d’un road-movie sous tension. La traversée en apnée d’une Twilight Zone 2024 qui pourrait bien être notre futur immédiat.

Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte

C'était le film français le plus attendu de ce premier semestre. Et le duo Delaporte- de la Patellière a réussi son pari haut la main. Leur adaptation du roman d'Alexandre Dumas, fidèle au récit mais dans lequel ils ont su glisser leurs propres obsessions (le jeu de massacre social du Prénom, le jeu de masques et de travestissement d'Un illustre inconnu) se révèle d'un romanesque ébouriffant, à l'image de la prestation de Pierre Niney dans le rôle- titre qui confirme avec superbe sa place centrale et majeure dans le petit monde du cinéma français.

Dune : Deuxième partie de Denis Villeneuve

Dune Deux restera dans l’histoire. Adoubement définitif de Timothée Chalamet en superstar, instantané des jeunes têtes "so hot right now" (comme on dit dans Zoolander) des années 2020 comme Austin Butler et Florence Pugh, ampleur du récit portés par des visuels brutalistes qui… oups, on va peut-être un peu trop loin. Détendez-vous, on peut aussi regarder Dune Deux comme un gros, un énorme blockbuster de SF kiffant, et ça marche très bien comme ça aussi.

Furiosa, une saga Mad Max de George Miller

Le monde n’était peut-être pas prêt et beaucoup sont restés chez eux boudant l’un des plus grands chocs de ce début d’année, de l’année entière et, à coup sûr, des suivantes. Cette saga Mad Max sans Mad Max (entraperçu fugacement de dos), relance les dés que Miller avait lui-même jeté il y a neuf ans avec Fury Road. Là où le précédent opus jouait le resserrement narratif, installait un rapport organique aux corps, au cuir et aux carrosseries, ce Furiosa, chapitré comme un grand roman d’aventure, malaxe l’espace et le temps pour signer un survival au féminin, ensablé et entêtant. Loin de polir sa matière, Miller la triture pour produire un bouillonnement intérieur qui, en explosant, se retrouve à 200 à l’heure sur le bitume de l’écran. "Do you have it in you to make it epic ?", demande en bout de course le fanfaron Dementus à une Furiosa hagarde mais combattante. Il convenait indirectement au public de répondre. Pour nous, aucun doute, l’épopée Furiosa a bien eu lieu et s’inscrit d’emblée au firmament de notre odyssée cinéphile. Et tant pis pour les gens fatigués.

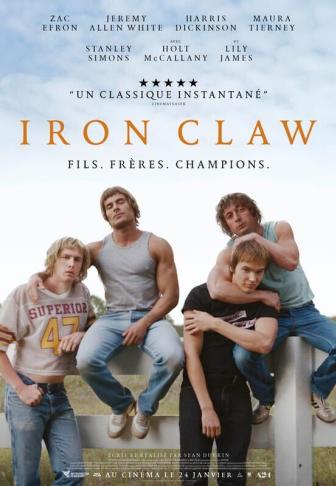

Iron Claw de Sean Durkin

Il aurait mérité de faire un triomphe en salles. Mais il semblerait que les spectateurs français aient été quelque peu rebutés à l’idée de voir un film sur des catcheurs texans à mulets emmené par Zac Efron, acteur dont le nom reste synonyme de sous-produits yankees… C’est dommage : derrière le folklore 80s, l’esthétique hard rock chevelue et les shorts moulants, Iron Claw scrute superbement quelques marottes américaines (la compétition, la famille, le spectacle, la foi) et explique comment ce cocktail peut vous détruire quand il est coupé aux stéroïdes. Cast stellaire (Jeremy Allen White, Holt McCallany…), mise en scène envoûtante aux accents néo-gothiques, humanité XXXL, et une énorme boule dans la gorge quand le gong final retentit.

Madame Hofmann de Sébastien Lifhsitz

Après Les Invisibles, Petite fille et le multi-césarisé Adolescentes, Sébastien Lifshitz nous a offert un nouveau documentaire d'exception en racontant les tous derniers mois avant la retraite d'une infirmière cadre dans un hôpital des Bouches du Rhône après 40 ans de bons et loyaux services et un post-COVID qui a laissé des traces dans son corps et dans le quotidien de son service épuisé par des moyens limités. Un film à son image : jamais désespéré, avec chevillé au corps une foi dans les générations qui arrivent. Un documentaire profondément humain et puissamment politique.

Le mal n’existe pas de Ryusuke Hamaguchi

Avec ce nouveau long-métrage, le japonais Ryusuke Hamaguchi (Senses, Drive my car...) sondait, rien de moins, que les profondeurs de la nature humaine en partant de la surface. Ici des représentants d’une agence de com’ tentent de vendre à des villageois circonspects un projet de camping-glamour pour CSP+ urbains. Dès lors qu’un éco-système se voit menacé, c’est toute la chaîne des rapports entre l’homme et la nature qui est bouleversée. Le mal est là, partout, prêt à bondir. Pour autant, Hamaguchi en bon disciple de Tchekov, tente de renouer le dialogue. Le mal n’existe pas est une fable qui sous couvert de réalisme écolo se muait en conte cruel pour notre temps présent. Son épilogue est l’un des trucs les plus fous vu en ce début d’année.

Pauvres Créatures de Yórgos Lánthimos

Six mois après le carton planétaire de Barbie, Yórgos Lánthimos secouait le cocotier avec sa définition très personnelle d’un film féministe. Soit une relecture de Frankenstein prenant la forme d’un conte de fées dérangé où une femme, pas encore modelée par une société patriarcale, cherche à jouir (dans tous les sens du terme) de sa liberté. À l’exact opposé de la vision de Greta Gerwig, Lánthimos situe l’émancipation féminine au niveau du corps (c’est, à l’aise, le film le plus "cul" de l’année) et adopte un ton inconfortable entre farce et drame. Une exploration de la jouissance qui assume ses élans baroques mais a divisé jusqu’au sein de Première. Pas de chicanes cependant à la rédaction autour de la performance hors normes et joyeusement impudique de la surdouée Emma Stone. Son plus grand rôle ?

Priscilla de Sofia Coppola

Le King par la face sombre et prétendument secrète. Soit un type imbu de lui-même sadisant et sacralisant une mineure réduite à jouer dans sa chambre avant que l’idole ne réapparaisse. Jacob "Elvis" Elordi est impeccable de cruauté. Sofia Coppola laisse la liesse hors champ et préfère - c’est le sujet de tout son cinéma - filmer l’attente sous toutes ses formes: celle du désir affectif et sexuel condamné à être en partie frustré, celle d’une possible émancipation et peut-être aussi celle d’une vengeance… Priscilla, le titre ne ment pas… Baz Luhrmann avait lui choisi Elvis. A la démesure, Coppola répond par une forme d’épure… On s’est tout de même dit en le voyant que la préciosité et l’affection de la mise en scène empêchaient de bien voir. Elles servaient en réalité à embaumer la victime (Cailee Spaeny parfaite). Priscilla, le plus grand film d’horreur de ce début de 2024 ? Peut-être bien.

Le Royaume des abysses de Tian Xiaopeng

Lors d’une croisière en mer, une petite fille tombe par-dessus bord et pénètre dans un monde de fantasy qui ferait passer Lewis Carroll pour Robert Bresson. Le résultat : trop fou, trop bruyant, trop coloré, trop chelou… De fait, peu de gens ont fait l’expérience du Royaume des abysses en salles : ceux qui ont tenté le coup en sont sortis… changés, peut-être ? En tous cas, on n’exclut pas que cet énorme trip, inoubliable et déchirant, situé quelque part entre One Piece et L’Odyssée de Pi ait été une hallucination collective (même entre happy few). Mais après tout, n’est-ce pas la définition même du cinéma en salles ?

Commentaires