Ce qu’il faut voir en salles

L’ÉVÉNEMENT

LES ETERNELS ★★★☆☆

De Chloe Zhao

L’essentiel

Le film de superhéros de Chloé Zhao offre un changement de ton bienvenu dans le train-train du MCU. Imparfait, certes, mais généreux.

Comment garder intacte la flamme du MCU ? Pendant la pandémie, les séries télé comme WandaVision et Loki ont maintenu les fans en éveil. Mais il faut faire revenir les fans au cinéma. Après le loupé Black Widow et le "premier film Marvel asiatique" sous la forme de Shang-Chi, Les Eternels incarne la nouvelle stratégie Marvel : faire des films au cinéma de véritables événements de cinéma total, de vrais films d’auteur ; la preuve en engageant une vraie réalisatrice star, en l’occurrence Chloé Zhao, autrice de Nomadland qui a fait d’elle la deuxième femme à jamais recevoir un Oscar de la Meilleure réalisatrice. Et pour son arrivée au sein du MCU, elle met la barre très haut, en adaptant non pas l’un des comics les plus populaires du catalogue mais bien l’un des plus ambitieux. Tout commence il y a bien 7000 ans, quand les Célestes (des créatiques cosmiques quasi divines) créent les dix Eternels, des êtres surhumains chargés de protéger la Terre des Déviants, des créatures semant le chaos et la destruction. Utilisant leurs pouvoirs, les Eternels ont vaincu les Déviants, ont fait progresser les civilisations humaines antiques, et se sont éclipsés en se faisant passer pour des gens normaux. Et devinez quoi ? Quand le film commence, les Déviants sont de retour, et ce come-back préfigure évidemment une catastrophe d’ampleur planétaire.

Omettant complètement tout le reste du MCU (à l’exception de très brefs clins d’œil), Les Eternels veut être un nouveau départ pour la franchise, sous la forme d’un film choral de persos méconnus, prêts à être investis d’une nouvelle vie de cinéma. Zhao, qui semble avoir eu carte blanche -fait rarissime dans l’histoire de la superfranchise, elle est aussi créditée au script- ouvre ainsi son film sur un opening crawl à la Star Wars, moins pour signifier qu’il s’agit d’un film à part que pour utiliser le même procédé introductif que George Lucas. Non, Les Eternels n’est pas un film d’auteur absolu et visionnaire, mais un bon film choral, voulant plutôt donner la priorité au collectif.

Même si, visuellement, on est dans un design épuré, à des années-lumière des délires visuels du créateur des Eternels Jack Kirby, le film fonctionne. Le cœur y est. Les Eternels existent, parfois maladroitement, parfois imparfaitement, mais cette maladresse et cette imperfection ne font pas dérailler le film, au contraire : on finit par croire à ces êtres surpuissants et fragiles qui tournent le dos à l’humanité.

Lire la critique en intégralitéPREMIÈRE A BEAUCOUP AIME

MANY SAINT OF NEWARK- UNE HISTOIRE DES SOPRANO ★★★★☆

De Alain Taylor

Le monde des Soprano. On le pensait disparu depuis 2007, englouti dans la nuit noire qui cernait Holsten’s, théâtre du dernier repas de Tony Soprano. Et David Chase, soudain, le ressuscite. Mais avec une différence de taille: si Les Soprano était une réflexion sur le rapport tordu de Chase à sa mère, Newark traite d’abord de l’ombre écrasante des pères. En l’occurrence, celle de Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), mafieux et sociopathe de son état, père de Christopher Moltisanti et « oncle » adoré du jeune Tony Soprano. L’action débute en 1967, au moment des émeutes raciales de Newark. On entre dans le film à reculons. Il faut se faire à l’idée que de nouveaux visages se superposeront dorénavant à ceux des personnages du show télé. Puis, petit à petit, imperceptiblement, on se laisse piéger. Submerger.

On dira de Many Saints of Newark qu’il n’est rien de plus qu’un long « special » des Soprano. Rien de plus, peut-être, mais surtout rien de moins. Difficile de toute façon de parler de ce film autrement que comme d’un épisode – le fidèle Alan Taylor réalise, mais c’est clairement le producteur et scénariste David Chase qui en est l’auteur. Comme toujours chez lui, ce sont les petits moments de creux, de rien, d’attente et de suspension, qui dessinent le plus précisément les contours des vies qu’il met en scène. Et comme il s’agit d’un prequel, ce n’est pas vraiment spoiler que de dire que ces gens n’échapperont pas à leur destin. Ils sont prisonniers de ce monde. Et nous avec eux.

Frédéric Foubert

Lire la critique en intégralitéCOMPARTIMENT N°6 ★★★★☆

De Juho Kuosmanen

Tout commence comme dans un film de Pavel Lounguine. Une soirée dans un appart’ moscovite où les convives passent des vers d’Akhmatova aux verres de vodka. Des intellos bourrés et joyeux. Des bisous furtifs entre deux femmes. Et quelques heures plus tard on embarque dans un train pour le cercle Arctique avec l’une des convives de la soirée. Cette jeune étudiante finlandaise va se retrouver coincée dans un compartiment avec un russe aviné, agressif et bas du front… Ils vont partager ce lieu clos pendant des jours. Et progressivement, au rythme du roulis, surgit une amitié ivre et étrange entre ce type frustre et cette jeune femme cultivée. Ils se détestent, se trouvent, se perdent, se retrouvent.

Dans ce compartiment, Juho Kuosmanen raconte la confrontation d'une femme avec elle-même, avec ses désirs, ses préjugés, ses craintes pendant un trajet qui va de Moscou à Mourmansk, de la cité aux confins… Il y a évidemment la métaphore de la fin du communisme (on doit être au milieu des années 90), mais surtout l’idée du terminus de la jeunesse et de la confrontation au réel. Le film met en scène la “modification” de son héroïne avec une sensibilité punk, autant cinématographique que littéraire et musicale. Kuosmanen suit une progression linéaire, s’accroche aux rails de son récit et de la ligne qui relie l’Arctique. Plus on s’éloigne de Moscou, plus l’héroïne décille son regard et plus les clichés de la comédie romantique s’effritent. Ode à la beauté du monde et à l’envie d’ailleurs, ce joli film bénéficie aussi de deux acteurs fantastiques qui donnent à ce conte vaporeux une densité romanesque très séduisante.

Lire la critique en intégralitéPREMIÈRE A AIME

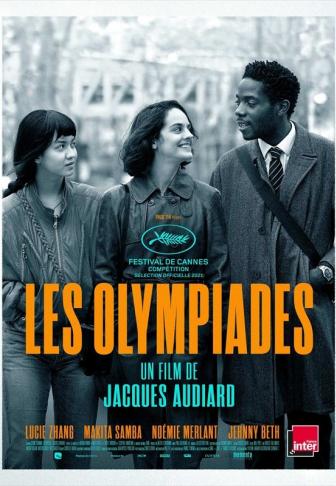

LES OLYMPIADES ★★★☆☆

De Jacques Audiard

Emilie couche avec son colocataire Camille, qui craque pour Nora, fascinée par une cam- girl dont sa ressemblance avec elle lui a valu un harcèlement numérique dévastateur. Trois femmes et un homme. Amis ou amants, souvent les deux, embarqués dans une ballade sur la Carte du Tendre façon montagnes russes Avec Les Olympiades, Jacques Audiard renverse la table en allant batailler sur des terrains inédits pour lui. Son film se vit comme une fresque sentimentale et charnelle des temps modernes qui s'inscrit pleinement dans la réalité sociale d'aujourd'hui. Impasses économiques, crise de vocation du corps professoral, dommages collatéraux d'un sexisme brutal constituent l'arrière- fond de ce récit écrit avec Céline Sciamma et Léa Mysius (Ava). Mais sans jamais étouffer l'essentiel: ces mots d'amour qui peinent à être prononcés, ces corps qui jouissent le temps de quelques minutes mais incapables de finir la nuit dans le même lit, par peur de trop s'attacher. Sans doute la mécanique est moins fluide qu'à l'accoutumée. D’ailleurs le film a divisé au notre rédaction. Mais entouré d'une équipe entièrement renouvelée (au scénario, à l'image, à la musique...), son récit romanesque, sublimé par la magnifique image en noir et blanc de Paul Guilhaume (le chef op' du documentaire Adolescentes), se vit comme un coup de foudre. Quand il vous atteint, vous oubliez instantanément ses approximations, pour ne retenir que ces coeurs et ces corps qui vous manquent dès qu’ils quittent l'écran.

Thierry Cheze

Lire la critique en intégralitéBURNING CASABLANCA ★★★☆☆

De Ismael El Iraki

Une scène d’ouverture comme échappée d’un Tarantino, un plan final à la Sergio Leone. Et entre les deux, une histoire d’amour tapageuse entre deux âmes perdues (une rock- star déchue et une fille de la rue) qui rappelle les Sailor et Lula de Lynch ou les Sibel et Cahit de Head- on. Burning Casablanca avance à 100 à l’heure, nourri de ces références cinématographiques assumées car en phase avec les mille et une sensations qu’inspire à Ismaël El Iraki l’autre personnage central de son premier long : la ville de Casablanca, celle de tous les mélanges, y compris celui d’amour et de haine qu’il éprouve pour elle. Nulle trace de pittoresque dans cette plongée dans la société marocaine underground. Du brut, du vrai, de l’incandescent sublimés par son format scope et dont l’agitation permanente donne régulièrement envie d’appuyer sur le bouton stop. Mais El Iraki avance sans se soucier de ces possibles dommages collatéraux. Il allume une mèche et son film devient un incendie de plus en plus immaîtrisable au fil de cette histoire d’amour impossible entre deux êtres tentant d’échapper à leurs démons intérieurs auto- destructeurs comme à ceux qui leur veulent la peau, parce que leur subversion est un affront pour les tenants d’une société marocaine corsetée (les groupes de métal y risquent toujours la prison pour satanisme !) ou à cause des dettes qu’ils ont accumulés auprès de prêteurs refusant de s’assoir sur cet argent. Le film est à l’image du périple de ses héros : imparfait, parfois épuisant. Mais jamais, la flamme allumée ne s’éteint. Burning Casablanca se regarde comme il s’écoute. Passionnément.

Thierry Cheze

ALBATROS ★★★☆☆

De Xavier Beauvois

Xavier Beauvois est de retour pour un film tourné près de chez lui, à Etretat, avec devant sa caméra sa compagne (Marie- Julie Maille, intense) qui est aussi sa co- scénariste et sa monteuse, leur fille et nombre de ses voisins, le tout nourri par les confidences de ses amis gendarmes sur leur quotidien… Ce quotidien, Beauvois le raconte et le filme aussi brillamment qu’il raconte le stress des agriculteurs de ce coin de France, étouffés par une crise qui les pousse à bout au fil d’un récit divisé en apparence en deux parties. D’abord la description de ce quotidien par le prisme du regard d’un gendarme du cru (Jérémie Rénier, impressionnant) puis les conséquences d’un geste mal maîtrisé, quand ce gendarme tue son ami agriculteur qui allait se suicider en voulant donc lui sauver la peau. L’homme affable, le pilier de sa famille devient alors comme un mort- vivant avec comme seul moyen de survie : la fuite en pleine mer. Deux parties donc mais un seul film, au scénario tricoté avec le même soin que cette mise en scène qui vous happe sans vous manipuler. La dignité est le maître mot de ce film intense.

Thierry Cheze

Lire la critique en inégralitéCARELESS CRIME ★★★☆☆

De Shahram Mokri

En 1979, six mois avec la révolution islamique, l’incendie criminelle d’une salle de cinéma à Abadan à l’ouest de l’Iran, aurait précipité la chute du Shah. Si les véritables intentions des pyromanes n’ont été révélées, le bilan lui est connu : 478 morts. Ces informations le cinéaste Shahram Mokri (Fish and Cat, Invasion…) les place en exergue de son film.

Careless crime débute par un magnifique plan séquence qui nous place d’emblée sur les cimes d’un vertige. Nous sommes dans une salle de cinéma où des hommes sont en train de prendre des mesures pour optimiser l’espace. La caméra dans un léger mouvement d’appareil délaisse ce réel à priori insignifiant et cadre le grand écran sur lequel est projeté un film, lançant une première mise en abîme du récit. La narration va dès lors former des boucles incessantes sur trois temporalités différentes. Autant de projections d’espaces et de temps que le montage parvient à placer sur un même plan ou à plutôt à unifier. Au cœur même de ces rondes narratives, la caméra, errante, à l’image de ce protagoniste hébété pris dans les rets d’un complot dont il ne parvient pas à s’extraire, cherche constamment à fixer d’autres écrans pour mieux s’évader et se (nous) perdre. Shahram Mokri dont Abbas Kiarostami saluait le travail, ne cherche pas ici la reconstitution d’un évènement fondateur pour en révéler les mystères et y voir d’éventuelles répercussions possibles. Non, ce qui s’opère ici, c’est la façon dont l’outil cinéma ensorcelle et permet de relier par un fil invisible les êtres et les choses. Si le cinéma est bien le territoire des ombres et du mensonge, le dévoilement d’une vérité ne peut être un but en soi. Un parfait envoûtement.

Thomas Baurez

PINGOUIN & GOELAND et LEURS 500 PETITS ★★★☆☆

De Michel Leclerc

L’histoire d’un couple d’enseignants- résistants, Yvonne et Roger Hagnauer, fondateurs de la maison d’enfants de Sèvres pendant la Seconde Guerre Mondiale. Comment ils ont caché des enfants juifs à la barbe des pétainistes qui vantaient les mérites de leur internat, de quelle façon ils ont inventé une pédagogie active et aidé des centaines de gamins à se révéler de leurs traumatismes. Michel Leclerc (Le Nom des gens) se fait à la fois narrateur et témoin dans un récit qui mêle l’intime au factuel, enchâssant des archives familiales (filmées pendant les réunions d’anciens de ce lieu) et des documents historiques. En évoquant l’histoire de sa mère (une des enfants) en pointillé, il pose des questions sur l’identité et la résilience avec une émotion renforcée par des séquences animées signées Sébastien Laudenbach (La Jeune fille sans main).

Sophie Benamon

Retrouvez ces films près de chez vous grâce à Première GoPREMIÈRE N’A PAS AIMÉ

MY SON ★☆☆☆☆

De Christian Carion

En 2017, Christian Carion emmenait Guillaume Canet dans la montagne avec l’idée d’avancer sciemment dans un brouillard scénaristique. L’acteur ne connaissait en effet rien de la progression du récit. En six jours, c’était bouclé. Vite fait, bien fait. Le cinéaste et son interprète jugeaient la chose suffisamment révolutionnaire pour en faire un outil promotionnel sur le mode « On est des foufous, hein ? » Une façon aussi peut-être, de justifier le manque d’épaisseur de l’ensemble. Rebelote aujourd’hui avec cette fois James McAvoy à l’aveugle. Mon garçon est ainsi devenu My Son. La trame reste la même : un enfant disparaît, son père pas franchement programmé pour une chasse à l’homme se mue en fin limier et parasite un réseau pédophile. Et ? C’est tout. Nul ne sait pour l’heure si la chose va être déclinée ailleurs sur planète.

Thomas Baurez

Et aussi

Au mépris de nos différences de Andy Anison

Le Cercle vertueux de Andy Anison

Faire face de Jean Jonasson

Neon Genesis Evangelion de Hideaki Anno, Masayuki et Kazya Tsurumaki

La Puissance de l’arbre avec Ernst Zürcher de Jean- Pierre Duval

Raphaël révélé de Phil Grabsky

Si on chantait de Fabrice Maruca

Une maison, de Judith Auffray

Les reprises

Chromosome 3 de David Cronenberg

La Porte de l’enfer de Teinosuke Kinugasa

The Strange affair of uncle Harry de Robert Siodmak

Commentaires