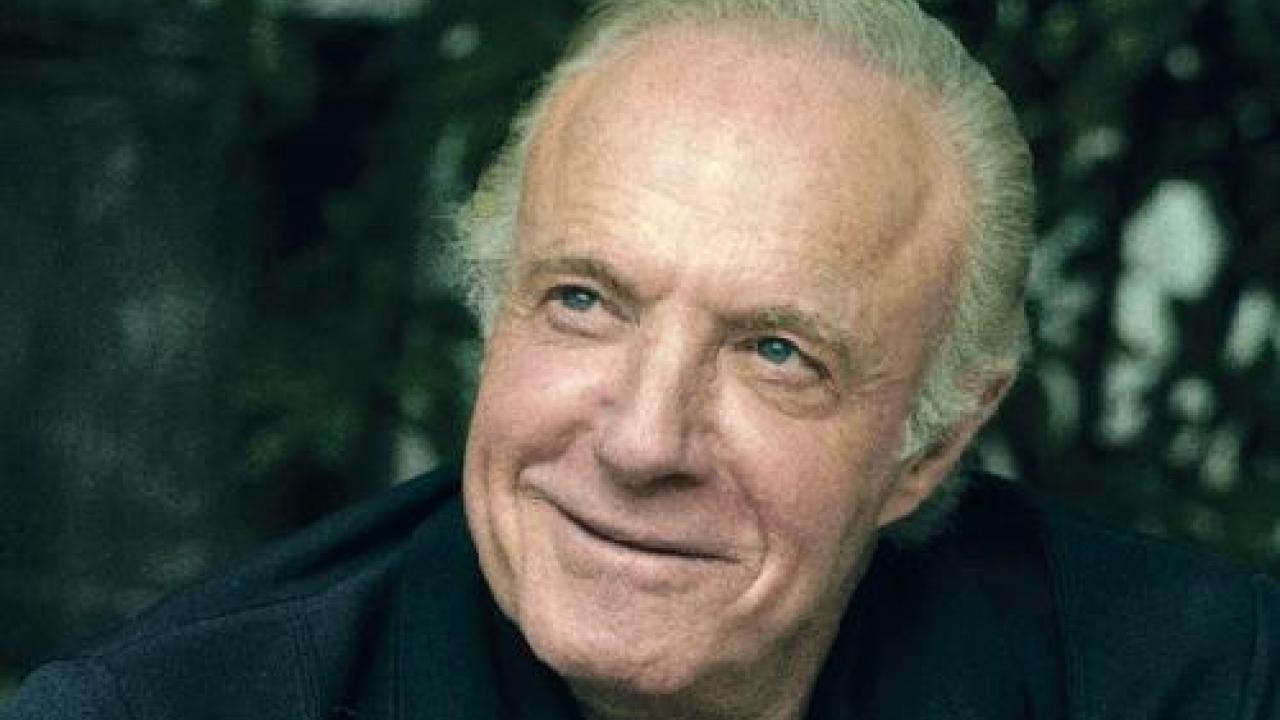

Comment le fils d’un boucher du Bronx décide-t-il de devenir comédien ?Je suis né dans le Bronx mais quelques mois plus tard mes parents ont déménagé dans le Queens. C’est la même merde, cela dit. Il n’y avait qu’un arbre dans mon quartier et il était à huit pâtés de maisons de chez moi. On l’avait surnommé « la forêt ».Alors comment le fils d’un boucher du Queens décide-t-il de devenir comédien ?Quand je dis ça aux gens, ça les fait rire, mais le milieu dans lequel j’ai grandi n’encourageait pas vraiment les carrières artistiques. On devenait flic ou voleur, pas acteur. Si je suis allé à la fac, ce n’est pas grâce à mes facultés intellectuelles, je vous rassure, mais parce que mon lycée voulait à tout prix se débarrasser de moi. Tout ce qui m’intéressait à l’époque était de jouer au football. J’étais un gamin assez turbulent, je me retrouvais sans cesse dans des bagarres avec mon frère. On avait le don d’attirer les emmerdes... (Il se marre tout seul.) Un jour, ma mère est allée voir un rabbin en vue de préparer ma bar-mitsva – nous n’étions pourtant pas une famille particulièrement religieuse. Le rabbin l’a regardée droit dans les yeux avant de lui dire : « Madame, s’il y avait plus de juifs comme vos fils, je serais obligé de devenir prêtre. » (Une serveuse nous interrompt et propose un deuxième café à James Caan.) Non merci, c’est gentil. Mon coeur ne le supporterait pas. (Elle suggère alors un déca.) Avec plaisir, bonne idée. Vous m’apporterez un peu de speed avec ? (Rire.)Vous avez bossé aux côtés de votre père ?Oui. Toute sa famille était dans le commerce de la viande. Mon parrain et mon grand-oncle possédaient une chambre froide près du marché de la 14e Rue, sur l’East River. J’avais quelques jours de libre avant de commencer la fac et mon oncle m’avait embauché pour décharger des carcasses de boeuf qui pesaient facilement 140 kilos. J’arrivais à 4 heures du matin et je les soulevais pour les accrocher avant de les tracter dans le gigantesque frigo. Le tout par -15° C. On se les gelait tellement qu’on allait se réchauffer dans la chambre froide qui, elle, était à 0° C. Je ne me rappelle pas précisément du moment où j’ai voulu devenir acteur, mais il fallait que je trouve un moyen de fuir cet endroit. J’étais hyper fier lorsqu’on m’a accepté à la Neighborhood Playhouse, l’école de théâtre de Sanford Meisner.Comment a réagi votre père ?C’était un vrai dur mais il était également sensible à l’art et avait de nombreux amis musiciens. Il m’a toujours soutenu, mais sans jamais rater une occasion de se foutre de moi. Un soir, alors qu’on venait de terminer unejournée de livraison dans différents restaurants de la ville, je lui ai demandé de s’arrêter sur la 8e Avenue. Il m’a dit, avec une grosse voix : « Pour quoi faire ? », et je lui ai répondu : « J’en sais rien, je dois récupérer un trucpour l’école... » Je ne savais effectivement pas ce que j’allais chercher, on m’avait juste donné une adresse. J’ai monté les escaliers et, arrivé à l’accueil, on m’a tendu des collants et une paire de chaussons. Devant ma mineperplexe, on m’a alors expliqué que j’en aurai besoin pour les cours car Martha Graham allait nous enseigner le mouvement... Je suis resté planté là, avec à la main ce sac plastique dans lequel on voyait distinctement cesputains de ballerines ! Au bout d’un moment, je me suis retourné vers la réceptionniste et je lui ai demandé discrètement : « Vous n’auriez pas un sac en papier par hasard ? » J’ai insisté et ils ont fini par me trouver quelque chose. Je suis redescendu et, après avoir sauté dans le camion, j’ai dit innocemment à mon père : « OK, on peut y aller ! » Il a évidemment cherché à savoir ce qu’il y avait dans le sac. Je lui ai répondu : « Rien, c’est un truc pour l’école. » Il s’est alors entêté : « Qu’est-ce qu’il y a dans le sac ? – Rien je t’ai dit », puis le ton s’est durci : « Qu’est-ce qu’il y a dans ce satané sac ? » J’ai fini par le lui montrer et il a passé tout le trajet à siffloter avec un sourire en coin, sans rien dire, probablement en train d’imaginer son fils en tutu.Certainement, même...À l’école, j’avais un prof génial, Wynn Handman, qui m’a expliqué que les acteurs ne pouvaient jamais prédire quand ils auraient leur chance dans ce métier – si elle arrivait – et qu’il fallait être prêt à ce moment-là car il n’y en aurait pas de seconde. Du coup, j’étudiais comme un fou, tout en faisant le serveur la nuit après les cours. J’ai fini par décrocher les quatre premiers rôles pour lesquels j’ai auditionné. J’ai touché mon premier cachet pour une production off Broadway de La Ronde, d’Arthur Schnitzler. J’étais payé 45 dollars la semaine, à raison d’une représentation par soir et de deux le dimanche. Ça a duré huit mois et ça m’a permis de subvenir aux besoins de ma famille lorsque je me suis marié, à 21 ans. Je me faisais aussi un peu d’argent à côté en jouant au poker et au billard.Comment êtes-vous passé du théâtre au cinéma ?Je devais avoir 20 ans lorsque j’ai joué dans mon premier film, un thriller particulièrement embarrassant avec Olivia de Havilland qui s’appelait Une femme dans une cage (Walter Grauman, 1964). J’interprétais le méchant, elle était piégée dans un ascenseur... Puis Howard Hawks m’a découvert et m’a fait tourner dans Ligne rouge 7000 (1965), un film atroce auquel je dois être le seul à avoir survécu. En fait, je crois que j’ai obtenu la majeure partie de mes rôles en commençant par dire non. Les mecs ne comprenaient pas : « Comment ça, non ? T’es un acteur qui crève la dalle, t’as besoin de travailler ! – C’est vrai, mais je n’ai pas pour autant envie de bosser avec toi. Va te faire foutre ! » J’appartenais à un contingent de comédiens new-yorkais qui détestaient le bullshit hollywoodien, ces auditions absurdes où tu entres dans une pièce et où le directeur de casting te balance, sans même te saluer : « Tu fais quelle taille ? Et tes cheveux, ils sont toujours comme ça ? »Vous avez quand même fini par y aller, à Hollywood...Oui. J’ai toujours essayé d’incarner des personnages différents, de ne pas me répéter, mais je sais que le rôle qui me collera éternellement à la peau reste celui de Sonny Corleone dans Le Parrain (1972), de Francis Ford Coppola. J’étais apparu quelques mois auparavant dans le téléfilm Brian’s Song, qui avait connu un énorme succès. La même année, je me suis retrouvé nommé aux Oscars et aux Emmy Awards. Comment enchaîner après ça ? J’avais été pourri gâté et j’ai ensuite traversé une période extrêmement sombre. J’ai perdu ma soeur, quitté le métier pendant six ans alors que j’étais au sommet de ma carrière... Moi qui n’avais jamais touché à la drogue, j’ai plongé dedans corps et âme.C’est le décès de votre soeur qui vous a poussé à arrêter le cinéma ?Ça m’a bousillé, je me suis mis à refuser tous les projets après Le Solitaire (1981), de Michael Mann, un film que j’adore. J’ai coaché des gamins, je les entraînais au base-ball, au football, au basket... J’ai fini par me réveiller un matin en réalisant que je n’avais plus un rond. Des associés m’avaient dépouillé de tout mon argent. Quand j’ai voulu reprendre le boulot, j’ai compris tout le sens de l’expression « loin des yeux, loin du coeur ». C’était comme si j’étais mort, on m’avait totalement oublié. J’ai aussi découvert que pendant mon absence, les gens avaient inventé les histoires les plus folles à mon sujet, en disant par exemple que j’avais été arrêté pour meurtre.Voilà ce qui se passe lorsqu’on joue dans Le Parrain...Sans doute. Je dois d’ailleurs remercier Francis, qui m’a remis le pied à l’étrier en m’embauchant pour Jardins de pierre (1988).Est-ce l’argent qui a motivé votre retour ?On ne va pas se mentir, au début, oui. Avant d’arrêter, j’étais dans une situation financière extrêmement confortable qui me permettait plus ou moins de faire ce que je voulais quand j’en avais envie. Là, j’ai compris la différence fondamentale entre avoir envie de travailler et avoir à travailler... Cela dit, je ne vais pas me plaindre vu la chance que j’ai eue au cours de ma vie. J’ai touché le fond à plusieurs reprises mais j’ai toujours pu remonter la pente.Vous avez dû montrer patte blanche après ces six ans d’absence ?Oui. Un jour, mon agent m’a appelé et m’a dit : « J’ai quelque chose pour toi, un film avec Schwarzenegger. » C’était L’Effaceur (Chuck Russell, 1996). J’aimais bien Arnold et le cachet était plus que correct, donc je lui ai répondu que ça m’intéressait. Mais quand il a ajouté : « Par contre, il va falloir que tu parles au metteur en scène et que tu rassures tout le monde car ils ont un peu peur de ta réputation », je l’ai tout de suite arrêté : « Quelle réputation ? J’ai tourné 90 films, je n’ai jamais raté un jour de boulot et je ne me suis mal entendu qu’avec deux réalisateurs. » J’ai fini par courber l’échine et j’ai pris Chuck Russell au téléphone, qui m’a demandé de venir passer des essais. Là, ça m’a fait péter un câble : « Pardon ? Que tu me chies sur la tête est une chose, mais ne me demande pas en plus de me lécher les babines. » Il s’est excusé et j’ai fait le film. Pendant des années, les gens ont pensé que j’étais toujours junkie. Rob Reiner a eu un mal fou à m’imposer sur Misery (1991). Il avait eu cette phrase que j’adore : « Tant qu’à faire, je préfère avoir James Caan défoncé sur mon plateau que n’importe qui d’autre. »Elle vous a parfois pesé cette image de « tough guy » qui a fait votre succès dans les années 70 ?J’aurais adoré chanter et danser, sauf qu’on ne me le proposait jamais. On m’appelait plutôt pour le rôle du mec qui se fait buter à la page 20 du scénario.On a aussi tendance à oublier que vous avez joué avec Barbra Streisand (Funny Lady, Herbert Ross, 1975)...Et avec Bette Midler dans For the Boys (Mark Rydell, 1992), ou que j’ai tourné plein de comédies, dansé dans Kiss Me Goodbye (Robert Mulligan, 1982)... Encore aujourd’hui, les gens se disent : « Oh, Jimmy Caan, c’est le type avec qui on n’a pas intérêt à déconner. » J’ai vécu de longues années de frustration à entendre que je ne serais pas crédible dans tel ou tel rôle : « Tu veux jouer un comptable ? Personne n’y croira ! » Bien sûr qu’on y croira, je suis acteur, c’est mon métier ! En même temps, je sais que cette image a aussi contribué à mon succès. J’aurais juste aimé que les producteurs aient parfois plus d’imagination. Même quand il s’agit de projets indépendants, on me propose principalement des personnages de mafieux ou de mecs qui finissent par poignarder quelqu’un dans l’oeil. (Rire.) Ça ne change pas.Avez-vous encore besoin de gagner de l’argent aujourd’hui ?J’ai quatre femmes et cinq enfants, donc oui ! Le problème, c’est que les rôles les plus intéressants qu’on me propose sont dans des films indé qui n’ont jamais de budget.Cela dit, vous avez du nez pour les choisir, comme lorsque vous avez suivi Wes Anderson pour son premier long, Bottle Rocket (1996), ou quand vous avez dit oui à James Gray pour The Yards (2000)...C’est d’ailleurs James qui m’a convaincu d’accepter Blood Ties. Il m’a appelé et m’a dit tout le bien qu’il pensait de Guillaume Canet, puis il m’a envoyé le DVD de Ne le dis à personne, que j’ai beaucoup aimé. J’ai ensuite parlé à Guillaume, qui m’a fait tout un tas de compliments. C’était très agréable et je me suis dit : « Il est charmant, il a l’air de vraiment m’apprécier, alors... »Vous avez rarement été aussi touchant...Guillaume est particulièrement doué avec les acteurs car il n’a pas d’ego. Lorsqu’un dialogue ne sonnait pas juste, il était toujours ouvert aux suggestions, prêt à essayer autre chose qui pouvait potentiellement améliorer la scène.Alors que vous présentiez Blood Ties à Cannes, on vous y voyait aussi dans Seduced and Abandoned, le documentaire de James Toback sur l’état du cinéma. À un moment, il vous demande comment vous imaginez votre mort et vous lui répondez que vous voulez « partir avec (votre) pipe à crack à la main »...J’ai dit ça ? (Rire.) Si je me souviens bien, j’expliquais que je ne voulais pas m’éteindre à petit feu, me voir décliner physiquement mais, au contraire, partir de façon soudaine et spectaculaire. C’était ça l’idée.C’est toujours votre volonté ?Je pense plutôt à l’avenir. Mon fils Scott m’engueule régulièrement : « Papa, pourquoi tu continues à te prendre la tête ? Tu as tout fait, tout le monde t’admire, qu’est-ce qu’il te reste à prouver ? » Ce n’est pas que je soisangoissé, mais il y a encore des choses que je veux accomplir, des films que j’ai envie de tourner. Je suis heureux quand je bosse, c’est aussi simple que ça.Interview Mathieu CarratierBlood Ties de Guillaume Canet, avec Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, James Caan, le 30 octobre dans les salles :

Commentaires