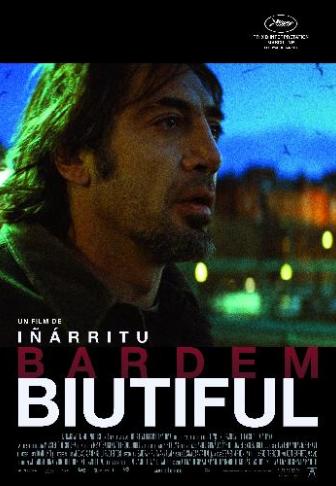

Après le virage du week-end américain (Wall Street 2 et Woody Allen), le Festival entamait le faux plat de sa dizaine : le début de semaine. Les clubbers sont rincés par les open bars, les cinéphiles ont des cernes à force d’enchaîner les séances de minuit et les critiques (qui sont un peu des deux) n’ont plus les yeux en face des trous. C’est le moment où Alejandro González Iñárritu et Javier Bardem ont choisi pour présenter Biutiful. Evidemment, ce n’est pas l’idéal pour présenter un long-métrage de deux heures sur le quotidien d’un père atteint d’un cancer incurable. Et en plus, il a aussi une ex-femme bipolaire, une tripotée de clandestins chinois à gérer et une espérance de vie de moins d’un an. On a envie de se frotter à tant de misère ou non. On adhère à l’histoire ou non. A ce niveau-là, rien n’a changé depuis leurs précédents films réalisés à partir de scénarios de son copain Guillermo Arriagua. Et quoiqu’on en pense, leurs oeuvres communes avaient tout de même marqué les années 2000 en replaçant le Mexique sur la carte des cinématographies qui comptent. C’est sûrement eux, aussi, qui ont poussé toute une génération d’étudiante néo-bab à redécouvrir le monde, ses cultures et leurs différences, un peu comme Kusturica lança la mode Gipsy chez tous les lycéens des années 90. Mais voilà, Arriagua est parti pour réaliser, lui-même, Loin de la terre brûlée (2008). Et comme c’est souvent le cas dans les divorces, il a emporté avec lui le motif narratif des tranches de vie qui s’entremêlent, laissant les fans du duo sur une interrogation : il vaut quoi Inarritu sans Arriagua ? Il est Biutiful, dirons-nous. Et comme le chante Christina Aguilera, “No matter what they say”. Iñárritu est un grand cinéaste capable de produire des scènes d’une force incroyable. Il est impossible de ne pas se prendre la couche-culotte de Bardem ou son pantalon plein de pisse dans la poire. Ces images et d’autres font leur petit effet au milieu de la chronique étouffante d’une mort annoncée. On pourrait dire que le scénario harmonisent moins bien les thèmes de la pauvreté et de la famille. On se contentera de dire qu’il est plein de promesses, la plus grande étant l’affranchissement de la distinction entre réel et fantastique. Sans l’ombre d’une alerte, Iñárritu est capable de faire apparaître les morts aux plafonds, sur une chaise ou dans les bois. Ces moments sont magnifiques et enterre un peu plus notre souvenir de Babel et de sa perfection étouffante. Honnêtement, c’était un peu chiant de voir Brad Pitt pleurer au moment même où Gael Garcia Bernal partait en vrille, non ? Pareil pour Cate Blanchett qui se prend une balle alors même qu’une petite japonaise muette a des problèmes de papa ? Ca ne se regarde plus. Alors que le nouvel élan d’Inarritu, on a envie d’en voir plus. J.W.

Commentaires