PTA se délocalise à Londres dans les années 50, chez un grand couturier de la haute société. Sublime.

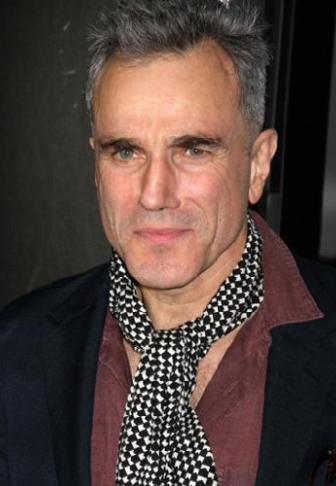

Mis à jour du 19 février 2021 : Dix ans après There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson renouait avec Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread. Un chef-d'oeuvre qui a également révélé tout le talent de Vicky Krieps et qui est désormais disponible sur Netflix France.

Article du 13 février 2018 : Suivre le fil de la carrière de Paul Thomas Anderson est devenu un challenge. On voudrait voir en lui le chroniqueur du mal-être américain, le prophète apocalyptique d’un pays hanté par ses cultes du mensonge, du péché et de l’argent, tous trois originels, l’héritier d’une doublette de génies 70’s (Altman et Kubrick), le portraitiste fétichiste de Los Angeles, le créateur de « grands romans américains » que chacun de ses films pourrait être – et pas seulement lorsqu’il adapte Thomas Pynchon ? Eh ben non, pas intéressé, le voilà qui se barre à Londres, entraînant même dans son sillage Daniel Day-Lewis, qui redevient anglais lui aussi pour l’occasion, une première depuis plus de vingt ans. Pire, les premiers plans sont ceux d’un Londres vu de l’intérieur : une farandole de « petites mains » monte les escaliers étroits d’un hôtel particulier occupé par un grand couturier. Les petites mains montent, elles sont discrètes et polies. Le couturier prend son petit déjeuner avec sa sœur, qui fait office d’intendante et d’âme damnée, s’occupant pour lui de « congédier » les girlfriends quand le grand homme s’en est lassé. Le tout en buvant le thé et en parlant tout bas, bien composé, à l’anglaise. Pas un mot plus haut que l’autre, jamais de scène, surtout pas d’hystérie (ce n’est pas dans ce film que Daniel Day-Lewis se risquera à danser en hurlant et en bavant, une balle de bowling à la main). Ici, on chuchote. On se frôle. On se concentre. Tout est intérieur. Un film sur la maîtrise de soi, et la maîtrise de son art.

Hitchcock en chambre

Les envolées, les crises de colère, les pertes de contrôle qui ont fait la légende de PTA dans et hors des films, n’ont pas ici leur place. Même la bande originale de Jonny Greenwood insiste dans un registre musique de chambre un brin distordu, un poil inquiétant – si légèrement qu’on la croirait parfois simplement ornementale. La photo est aux antipodes de la sur-définition 70 mm translucide de The Master, d’une beauté fragile, granuleuse, une lumière d’intérieur – là encore – qui joue sur le confinement, la petitesse des fenêtres, leur absence, soulignant le caractère insulaire de cet homme méticuleux, pénétré par son art et la ritualisation de chaque geste de la vie. C’est un homme d’habitudes, un homme qui n’aime pas être dérangé. Parfois, comme par désœuvrement, il part à la conquête de jeunes femmes qui deviennent ses compagnes le temps d’une robe ou deux. Le film sera la chronique d’une de ces romances, l’étude de son rapport aux femmes, la mère absente, la sœur (trop) présente et surtout la figure de la muse dans sa psyché d’artiste. Qui sait, l’une d’elles saura peut-être s’imposer pour devenir autre chose auprès de lui, dans une inversion perverse du rapport de domination et de nécessité, à la frontière d’Eyes Wide Shut (sans les partouzes) et du thriller hitchcockien en chambre (type Soupçons).

Sensations fantomatiques

Financé par l’Annapurna de Megan Ellison, la mécène milliardaire des grands auteurs US qui font moins d’entrées que de chefs-d’œuvre, Phantom Thread débarque à peine annoncé, sur la pointe des pieds. Sa séduction ne tient qu’à un fil, celui sur lequel s’avance le cinéaste, en équilibre entre sa maîtrise technique stupéfiante (du ton, du cadre, du rythme de chaque plan) et le caractère presque vague, intuitif, fantomatique, des sensations qu’il procure, comme s’il faisait exprès de ne pas mettre de mots trop encombrants sur ce qu’il recherche, de manière à laisser le cinéma s’exprimer seul, sans s’embarrasser d’un autre langage. Une pure démarche de styliste (sans jeu de mot), où la profondeur viendrait de la forme elle-même. Pour savoir à présent s’il s’agit ou non d’un autoportrait de l’auteur en artiste obsessionnel, abusif et névrosé, il suffit d’en revenir à son titre : Phantom Thread. P.T. Comme qui vous savez.

Commentaires