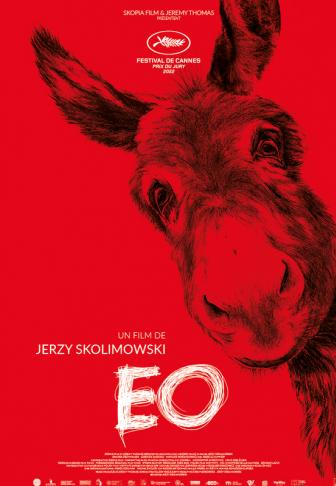

Première

par Thomas Baurez

Et si l’âne était l’avenir de l’homme ? Au cinéma, l’humain prend délibérément toute la place, comme si les cinéastes ne pouvaient que se substituer au regard de leurs semblables. Sur les écrans et bien souvent en dehors, surmoi et surjeu encombrent, sans que l’on s’en rende plus vraiment compte, habitués que nous sommes de cette foire aux vanités. Remercions donc l’âne EO, héros quadrupède du très beau film du même nom du vétéran polonais de 84 ans, Jerzy Skolimowski (Deep End, Travail au noir, Essential Killing...) de s’imposer aujourd’hui à nous. Ego en berne et regard fatigué, EO subit plus qu’il n’avance dans un monde dont il va bientôt prendre possession et l’accorder – plus ou moins - à ses désirs. Pour celles et ceux qui ont découvert ce long-métrage au dernier Festival de Cannes où il a remporté un Prix du Jury amplement mérité, l’effet de surprise était d’autant plus saisissant que sur la Croisette tout est surpeuplé et donc décuplé. Dans un hommage bressonien au sublime Au Hasard Balthazar (1966), Jerzy Skolimowski, signe un film animiste, où l’âne prend donc en charge un récit quasi-cosmique. Du cirque où il est chassé (pour son bien lui dit-on), EO va être trimballé de droite à gauche et croiser la route d’une humanité peu glorieuse (alcooliques, supporteurs déchainés, trafiquants...) L’âne, réputé têtu, ne l’est pas vraiment ici. De son œil qu’on jurerait devenu malicieux, on sent poindre ironie, lassitude et plus sûrement une forme de résignation. Aucune certitude pour autant, l’âne ne dit rien, crie et par ses sautes d’humeur obligent le spectateur à interpréter ses émotions. Il faut d’abord se déconnecter de nous-même, accepter le changement de perspective. Toute la beauté du film réside justement dans cette façon de changer notre rapport au monde. A hauteur d’âne et d’âme, nos repères sautent. A l’image, Skolimowski, plasticien et peintre à ses heures non perdues, sidère par des envolées formelles d’un lyrisme décomplexé. La (grande) musique se fait omniprésente, rue dans les brancards, la caméra peut s’élever dans les cieux pour mieux transcender les choses. Plus que Bresson, le cinéaste tutoie ici Malick voire le Godard dernière manière dans cette capacité de sidération par la force d’une inspiration où tous les éléments constitutifs du cinéma sont convoqués (image, son, montage, incarnation...)

L’humanité ainsi disqualifiée, on ne se réjouit pas forcément de voir apparaître dans la dernière ligne droite Isabelle Huppert. La sur-actrice occupe soudain l’espace au mépris de notre pauvre EO, exclu d’un film dont il avait pourtant les rênes. Le numéro de l’actrice horripile, même si cette effraction du cadre a les traits volontairement grossiers de la caricature : la comédienne semble, en effet, récupérée au milieu d’un film de Michael Haneke. Et le service en porcelaine se brise violemment hors champ. La pertinence de la chose interroge cependant, on n’avait évidemment pas besoin de ça pour mesurer le fossé émotionnel et structurel entre un animal isolé du monde et un humain en furie. EO reprend heureusement ses droits pour un final dantesque : un pont, un immense barrage et le surgissement d’une eau diluvienne que Jerzy Skolimowski réapprivoise d’un effet simple mais enivrant. Au milieu d’un cadre qui déborde et qui crie de partout, l’âne est à l’arrêt. Nous aussi, pétrifiés et plus sûrement stupéfaits de constater que le cinéma dont on déplore souvent l’incessant bégaiement, ait encore ce puissant pouvoir de fascination et soit donc capable de transposer le réel dans des confins insoupçonnés. Assurément l’un des films les plus stimulant et passionnant de cette année 2022