Oscar pour Annie Hall, héroïne du Parrain II, puis icône des comédies romantiques signées Nancy Meyers, Diane Keaton aura tout joué, sans jamais perdre ce mélange rare de légèreté et de gravité qui faisait d’elle une présence unique. Elle vient de disparaître à l'âge de 79 ans.

Il y a cette scène du Parrain II qu’on ne pourra jamais oublier. Kay fait face à Michael. Une lumière grise, un silence coupant, et Diane Keaton, droite, contenue, les yeux fixés sur Al Pacino. Pas de cri, pas de larme, pas de tremblement spectaculaire : juste cette phrase, prononcée comme un verdict : « Oh Michael. Michael, you are blind. It was an abortion ». « C'était un avortement ». Et là tout se fige. Dans ce moment suspendu, Keaton fait basculer Le Parrain de la tragédie mafieuse au drame intime. On ne regarde plus la chute d’un empire, mais la désagrégation d’un couple. C’est là qu’elle impose sa manière : sans effets, en laissant venir la vérité.

Avant d’être l’icône des comédies romantiques à la Nancy Meyers, Diane Keaton fut un peu la conscience contrariée du Nouvel Hollywood. Née à Los Angeles, formée sur les planches, elle explose dans les années 70 au cœur d’une génération de réalisateurs qui la regardent comme une énigme : solaire et distante, drôle et mélancolique. Chez Coppola, elle est la femme qui comprend trop tard ; chez Woody Allen, celle qui comprend trop bien.

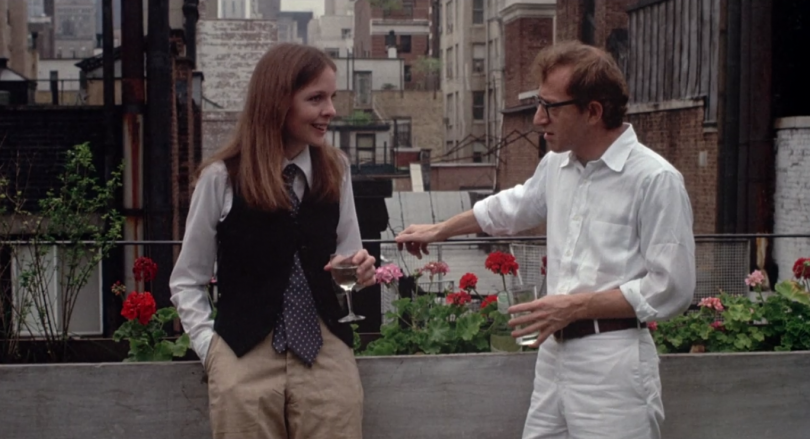

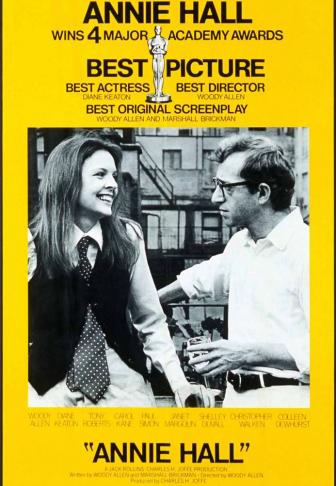

Car tout autant que la femme de Corleone, Diane Keaton reste l'égérie du cinéaste newyorkais. Avec Annie Hall, elle décroche l’Oscar de la meilleure actrice en 1978 et redéfinit la comédie américaine. Allen écrit pour elle, mais c’est bien Keaton qui invente le ton. Ce mélange d’humour anxieux, d’élégance relâchée et de désinvolture sentimentale, c’est elle. Le chapeau, la cravate, les rires nerveux : tout devient style. Et derrière ce style, se cache l'émotion à fleur de peau. Annie Hall n’est pas une muse au fond, c’est une héroïne moderne, drôle, cultivée, insaisissable.

Mais entre Le Parrain et Annie Hall, il y a Looking for Mr. Goodbar (1977). Et c’est sans doute le film le plus sous-estimé de sa carrière. Elle y incarne une institutrice new-yorkaise qui mène une double vie : femme rangée le jour, exploratrice sexuelle la nuit. Un rôle risqué, frontal, aux antipodes de la fantaisie allenienne. Keaton y est bouleversante de justesse et d’audace : elle explore la solitude féminine avec une franchise que le cinéma américain n’avait jamais vraiment osé. À l’époque, le film choque mais aujourd’hui, il paraît visionnaire et surtout, il annonçait le courage de Keaton à ne pas se laisser enfermer, à aller là où on ne l’attend pas.

Les années 80 confirment son goût du contre-pied. Dans Reds, de Warren Beatty, elle incarne Louise Bryant, journaliste et militante, figure d’une indépendance politique et amoureuse rare : deuxième nomination à l’Oscar. Dans L'Usure du temps d’Alan Parker, elle affronte Albert Finney avec une intensité à vif, sans romantisme ni filtre. Et dans Interiors, Woody Allen lui offre son premier rôle tragique, dépouillé, presque bergmanien.

Les années suivantes la voient alterner comédies plus légères (Le Club des ex, Meurtre mystérieux à Manhattan) et drames intimistes comme Simple secrets (1996), qui lui vaut sa troisième nomination à l’Oscar. Puis, presque par surprise, elle retrouve une nouvelle jeunesse à l’écran grâce aux scénarios de Nancy Meyers.

C’est Meyers qui comprend ce que beaucoup avaient oublié : que Diane Keaton pouvait vieillir au cinéma sans cesser d’être désirable. Baby Boom, d’abord, en 1987 : une comédie de transition réalisée par Charles Shyer, où la working girl découvre qu’elle peut tout lâcher sans se trahir. Puis Le père de la mariée, et surtout Tout peut arriver (2003), sommet du genre. Face à Jack Nicholson et Keanu Reeves, Keaton joue une romancière quinquagénaire, brillante, un peu dépassée, qui rit, pleure, aime - parfois tout en même temps. Le film repose entièrement sur elle : sur cette manière unique de rendre crédible le désordre intérieur derrière le confort en lin beige.

Son rire - celui qu’on croyait connaître - retrouve ici toute sa puissance : nerveux, sincère, communicatif. Ce n’est pas un rire d’actrice, c’est un réflexe vital. Meyers lui offre des décors parfaits ; Keaton, elle, y glisse le chaos. Elle rend ces comédies humaines et tendres.

À l’automne de sa carrière, Diane Keaton quitte le grand écran pour s’immiscer dans l’univers télévisuel avec The Young Pope, incarnant Sœur Mary - éducatrice puis confidente d’un pape atypique. Pour Paolo Sorrentino elle endosse ce rôle discret mais chargé, prolongeant sa trajectoire : encore capable de glisser dans l’ombre pour y implanter une vérité, un silence parlant - non pas une apparition, mais une présence morale.

Au fond, Keaton n’était pas la femme que certaines pouvaient rêver d’être : c’était celle qu’on pouvait comprendre. Jamais prétentieuse, jamais distante, elle donnait l’impression d’improviser sa vie comme ses dialogues - en cherchant le ton juste, quitte à trébucher.

Diane Keaton, c’était aussi un visage : ce calme presque ancien, cette douceur qui pouvait, d’un rire ou d’une larme, bouleverser l’écran. Comme le rappelle un critique anglais ce matin, « plus que la petite fiancée de l'Amérique, elle était la femme que l’Amérique aimait sans jamais pouvoir la conquérir ».

Elle restait une présence rare : libre, singulière et inimitable. Elle laisse derrière elle un cinéma du doute et de la grâce, où chaque hésitation, chaque sourire en coin, comptait plus que n’importe quelle tirade.

Il suffit de revoir ce plan du Parrain II, son regard qui se ferme derrière la porte, pour comprendre : Diane Keaton n’a jamais eu besoin d’en faire trop. Elle jouait juste et doucement puissant.

Commentaires